眠くないのに布団に入ると逆効果!生活リズムを変えずに睡眠の質を上げる方法とは

なかなか寝付けない、途中で目が覚める、寝ても疲れが取れない…。

そんな眠りの悩みを持つ方必見。

生活リズムを変えずに、無理なく睡眠の質を上げるには?

知らず知らずのうちにやってしまっている快眠NG行動があるかも?

睡眠のプロに、睡眠の質を上げる方法を訊いてみました。

目次

夜、あくびがでるほど眠くなっていますか?

「睡眠に悩む多くの方は、眠る直前になんとか対策をしようとするのですが、実は、日中の行動に原因があることが多いんです。」

そう語るのは、作業療法士としてクリニックで睡眠外来を担当し、企業向けに睡眠マネジメント研修も行う、睡眠の専門家・菅原洋平さん。

無理に睡眠をコントロールしようとせず、脳のメカニズムを知って眠気が自然に訪れるようにすることこそが大切だと言います。

作業療法士・ユークロニア株式会社代表

菅原 洋平 さん

https://activesleep.net/

国立病院機構にて高次脳機能障害や神経難病のリハビリテーションに従事。

薬に頼らない睡眠外来を担当する傍ら、大企業の健康経営や働き方改革を推進し、 生産性を向上させ医療費を抑制する事業を全国で行う。その活動は、テレビや雑誌などでも注目を集める。

※Active Sleep公式Webサイトより抜粋

菅原さん:臨床においても、患者さんには必ず「就寝前にあくびがでるほど眠くなっていますか?」と伺います。

多くの方がやりがちなのが、「眠らなければいけない時間だから寝る(ベッドに入る)」ことです。

実はこれは、睡眠の質を悪くしてしまう行動のひとつ。

そろそろ寝てもいいなと思える時間帯に「眠いから眠る」状態になることが大切なので、そのための方法をお伝えします。

まずは睡眠を“観察”する

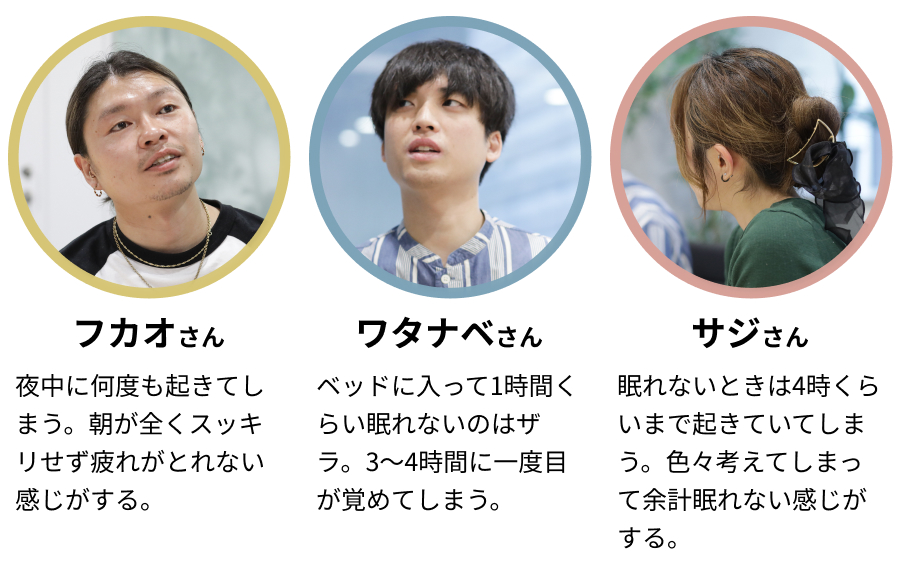

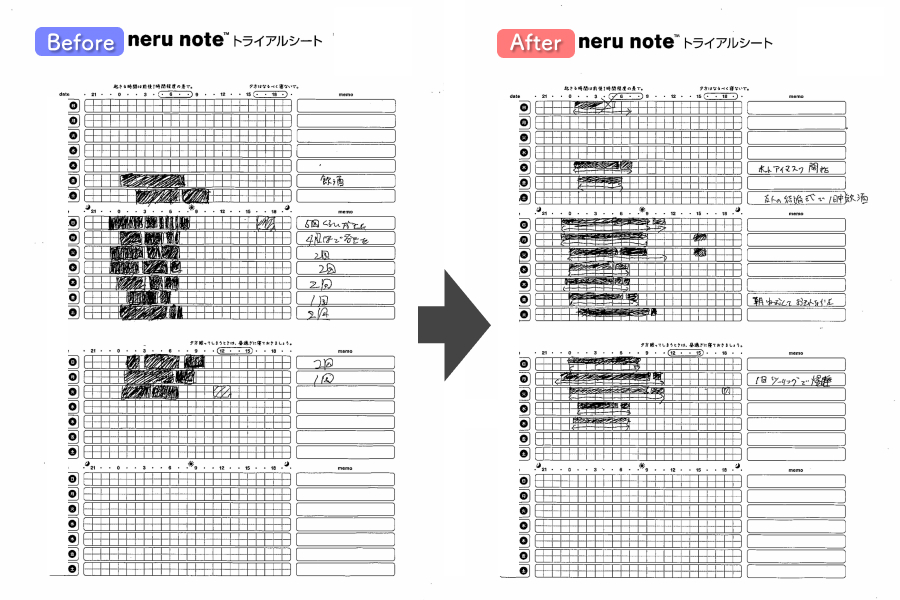

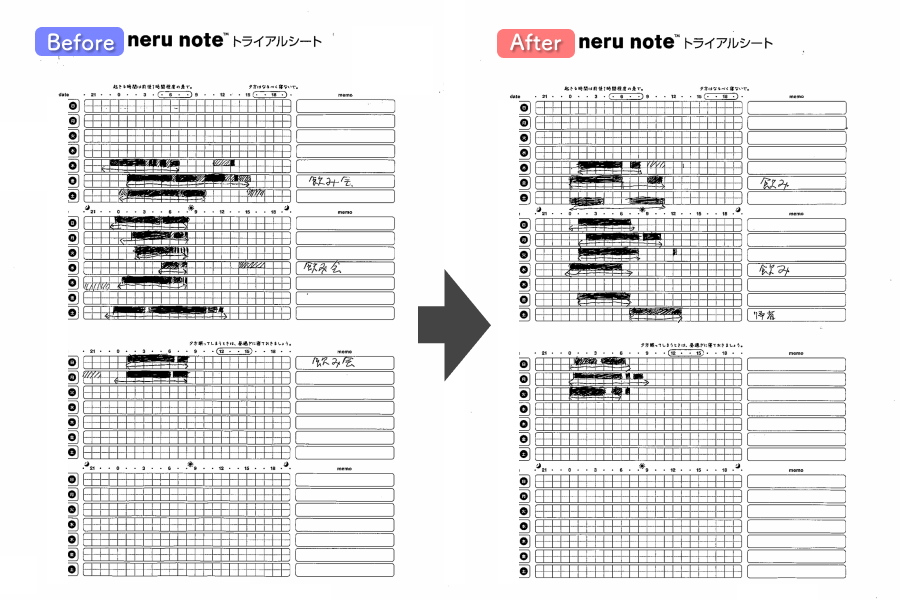

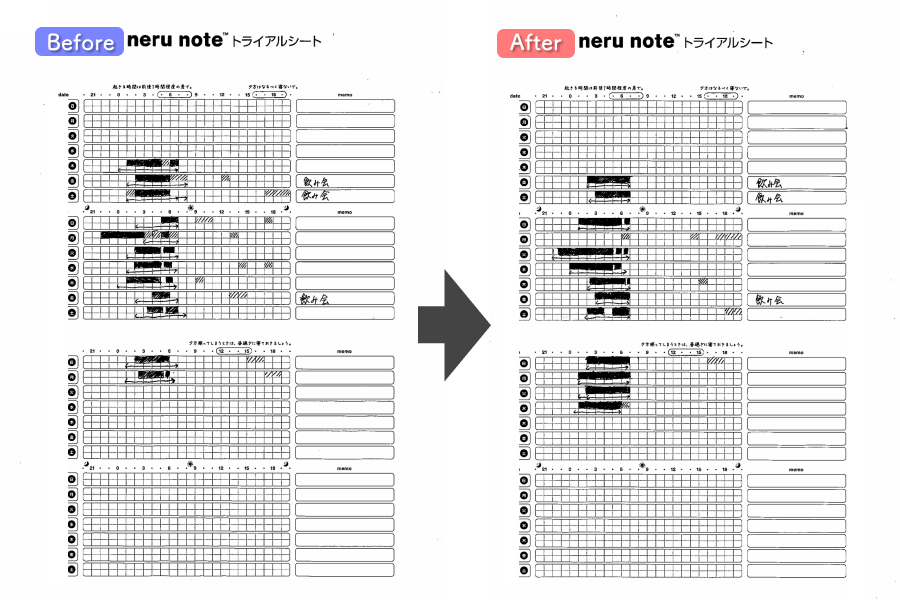

今回は菅原さん指導のもと、眠りに悩みをもつ3人のビジネスパーソンに、2週間の快眠チャレンジを実施してもらいました。

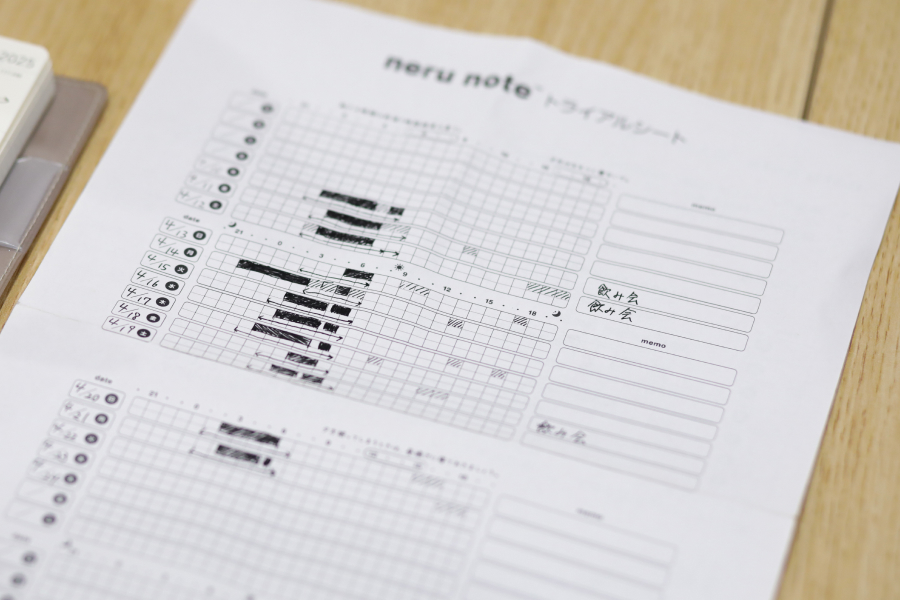

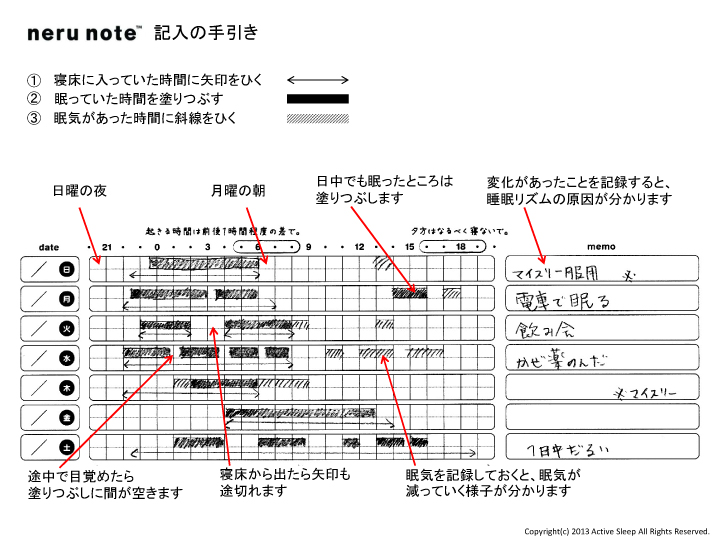

菅原さん:改善のためには睡眠を観察することが重要なので、まずは、睡眠時間を記録するneru note™を実践していただきます。

これは、起床・就寝時間や眠気のタイミング、日中の活動や睡眠環境を可視化し、眠気やリズムの変化を捉えていくことを目的とした記録ツールです。

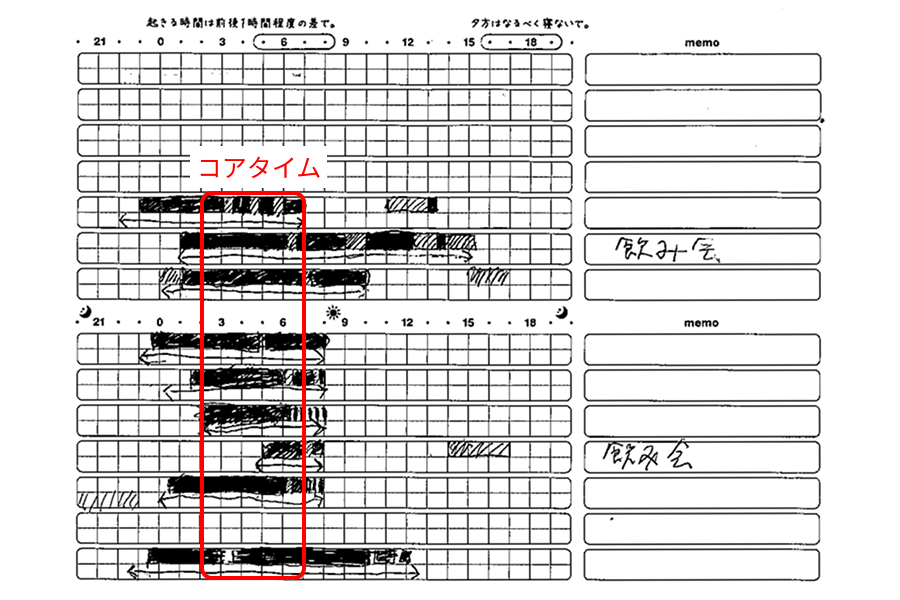

neru note™分析方法

菅原さん:例えば、どんなスケジュールでも絶対に寝ている時間帯を「睡眠のコアタイム」と言うのですが、これがおおよそ5時間以上確保されていれば睡眠のリズムは安定していると言えます。

菅原さん:睡眠のリズムは2週間ごとに改善していくので、まずは2週間記録してみてください。

睡眠への理想が高すぎるあまり睡眠の質が落ちる!?

菅原さん:「寝れていない」と主張する方の中には、実はそんなに重篤な睡眠障害でないケースもあります。

しかしながら、眠れていないという思いこみこそが睡眠の満足度を下げ、結果的に睡眠の質を下げていることがあるんです。

「一昨日何時に寝たか?」と急に聞かれても、人間はなかなか覚えていられない生き物。

ですので、まずは睡眠の記録をとり、事実に基づいて観察することが大切です。

やってない?睡眠の質を下げるNG行動

まずは眠りに悩みを持つ3人に、普段通りの生活を送りながら2週間のneru note™を記録してもらったのち、菅原さんから快眠アドバイスをいただきました。

眠くないのにベッドに入ってしまう

寝つきが悪くて夜はなかなか眠くならないので、「そろそろヤバい!」と思いながら毎回ベッドに入っています…。

眠気がない状態でベッドに入って寝つきに時間がかかると、結果として睡眠の質が下がってしまいます。

菅原さん:通常は目を閉じてから10分程度で眠りに入りますが、15分以上寝付けない場合は、大抵の場合その後1時間ほど眠れないのが人間の脳の仕組みです。

ベッドに入って15分経っても眠れない場合はその場を離れて、眠くなるまでベッド以外の場所で過ごすのがおすすめです。

菅原さん:寝なきゃ!と思いながら目を閉じるのも、焦りを生んでリラックスできない状態になってしまうので、眠れない場合は無理に眠らないことがポイントです。

ベッドの中で「眠る」以外のことをしてしまう

眠くなるまでベッドで動画を見ながらリラックスしています。

ベッド(寝床)では、眠る以外のことをしないようにしましょう。

菅原さん:「眠気がない状態でベッドに入らない」と通ずるのですが、脳に「ベッドは眠る場所」と記憶させることが大切です。

菅原さん:寝付けないまま考えごとをしたり、読書をしたり、スマホをいじったりなど…

ついやりがちなことですが、脳は行動と場所をセットで記憶してしまうので、スムーズに眠るためにもベッドでは「眠る」以外の作業をしないようにしましょう。

考えごとが止まらない場合は紙に書き出す

サジさん:どうしても考えごとが頭の中を巡ってしまって、寝付けません。対策はありますか?

菅原さん:夜に考えごとが出てくるのは、“デフォルトモードネットワーク”と呼ばれる脳の回路が関係しています。

脳は昼間に受けた情報を処理しきれないと、夜にそれを消化しようとするので、考えごとが止まらなくなるんです。

これを防ぐためのテクニックが2つあります。

・目線だけを右か左に向けて10秒固定する

・思考を紙に書き出して、脳に「もう処理した」と思わせる

目線を動かすテクニックは、嫌なことを思い出したな、とか、考えごとが止まらないな、というときに試してみてください。

夜眠れないときには、A4の紙などに浮かんだ言葉を全部書き出してみてください。

用紙が1枚埋まるころには眠くなっているはずです。

就寝前に心拍数を上げる行動をしてしまう

たまに就寝前に筋トレをしています。

就寝前は心拍数を上げる行動は控えましょう。

菅原さん:質のよい睡眠の条件のひとつは、心拍数が低い状態であることです。

寝る直前の運動はもちろん、ハラハラするような映像や読書をすることもおすすめはできません。

さらに、たまに「いやな夢ばかり見る」というご相談をいただくこともあるのですが、これも心拍数が一部影響しています。

夢は、自分の記憶の材料からつくられます。

そして、眠りにつく直前の心拍数に合わせた映像が上映されるという仕組みなので、もし夢見が悪いなどで悩んでいるなら、就寝前には心拍数を上げないことを意識してみてください。

休日に寝だめしてしまう

休日は二度寝しつつ、お昼ごろまで寝ています。

「絶対に起きている時間」を延ばして、睡眠の限度を決めましょう。

菅原さん:平日の昼間でも眠くなったり、ぼうっとすることはないでしょうか?

例えば休日に12時ごろまで寝るとすると、脳が「平日でも12時まで睡眠モードになってもいい」と学習してしまうんです。

そうすると、普段眠れているはずの方でも、午前中ぼうっとするとか頭が冴えない状態の原因になってしまいます。

起床時間はできるだけ揃っている方が望ましいですが、まずは休日と平日の起床時間の差が3時間以内になるようにしつつ、「遅くとも最低〇時までには起床する」と睡眠の限度を決めておくことが大切です。

菅原さん:また、二度寝をしたときにスッキリ感はありますか?

ワタナベさん:ないですね…。半分くらい意識がある感覚で、深い眠りでもない感じがします。

菅原さん:二度寝や三度寝って、「睡眠を足す」行為なんです。

本来は、睡眠を足したら足しただけ元気になるはずなんですが、そうではないということは元気になる方法としては間違っているということ。

二度寝をしてだるくなるとかスッキリしない場合は、思い切って起きてしまうのをおすすめします。

寝起きのダルさは血流にあり!?スッキリ起床するコツ

ワタナベさん:朝起きた時もダルくて、身体が起こすのがしんどいのですが…対策はありますか?

菅原さん:以下の2つを試してみてください。

・お風呂から上がる前に膝から下に水とお湯を交互に3回掛ける

・座ってを二度寝する(ベッドの上でOK)

起床するということは、重力の向きが変わるということです。

寝た状態から身体を起こすと、血液が足元に集まります。

それに対応するために、脳に血流を送ろうと、身体は起床時間の3時間前からコルチゾールという血圧を高めるホルモンを分泌しはじめます。

そして、脳に血流が集まるとすっきり起きることができるというわけです。

反対に、目覚めたのに身体を起こすのがしんどいということは、脳に血流が集まり切っていないということです。

ですので、脳から一番遠い場所にある血が頭まで届くように、脚の血流アップのための反応トレーニングをしてあげるとよいです。

コルチゾールが分泌されて「血流を上げましょう」という指令が出た時に、血管が反応してくれるようになります。

また、もし可能なら、座って(頭を起こした状態で)二度寝をしてみてください。

頭を起こした状態で上から重力がかかると睡眠の脳波が出づらくなります。その後、脳がラクに覚醒できるのでおすすめです。

夕方に仮眠をとってしまう

たまに眠気に抗えず、夕方に仮眠をとってしまいます。

眠りを深くしたいなら、夕方に眠らないようにしましょう。

菅原さん:基本的には、起きている時間を長くすればするほど、眠ったときの睡眠は深くなります。

それを「睡眠圧」と呼び、パチンコのゴムを引っ張れば引っ張るほど強い玉が飛ぶのと同じように、睡眠に関しても起きていれば起きているほど圧力が溜まっていきます。

ただし、夕方に眠ってしまうと引っ張ってきた圧力をパッと離してしまうことになるので、それが睡眠の質に影響してしまうんです。

仮眠をとるなら、眠くなる前に

菅原さん:仮眠のすべてが悪というわけではなくて、夜に眠気がちゃんとくる場合は、仮眠をとっても問題ないと思います。

仮眠のポイントは

1.眠くなる前に仮眠する

2.できるだけ仮眠の時間を固定する

です。

本格的に眠くなった時に寝てしまうと、急に車が止まれないのと同じように、寝起きのだるさがひどくなってしまう“睡眠慣性”が働いてしまいます。

ですので、眠気が出ないうちに意図的に眠りの脳波を出すのがポイントです。

眠いのを我慢すればするほど眠い時間は伸びていくので、仮眠の後スッキリ起きたいのであれば眠いのを我慢する前に寝てしまうことをおすすめしています。

また、睡眠のタイミングは脳が学習してしまうので、休日に仮眠をとる場合は、出来るだけ平日も同じ時間に仮眠をとるのが望ましいです。

夜眠くなる脳をつくる!睡眠の質を上げる方法

ーでは、夜眠りたい時間に、自然に眠くなるためにはどうしたらよいのでしょうか?

菅原さん:睡眠の質に影響を与える要素は、大きく分けて3つです。

どれが強く反応するかは人によって異なるので、まずは試してみて、最も感度が高いものを重点的に続けていくことをおすすめしています。

光を味方につける“メラトニンリズム”

菅原さん:人間の脳は、朝目覚めて光を感知してから16時間後に眠くなるようにできています。

眠くなる際に脳から分泌されているのが、メラトニンと呼ばれる睡眠ホルモンです。

このメラトニンは、朝目覚めたときの光が強いほど分泌が増えます。

その特性を利用して、以下を試してみてください。

・朝目覚めたらカーテンを開けて窓際で光を浴びる

・就寝する3時間前くらいから部屋を暗くする

朝光を浴びるのは、1分程度でOKです。

また、部屋が明るい状態だと、メラトニンの分泌量が50%ほど減少してしまうということもわかっているので、眠る3時間前からは部屋を暗くしてみてください。

具体的には、「天井の四隅がぼんやり見えるくらいの暗さ」がおすすめです。

温度を味方につける“深部体温リズム”

菅原さん:深い睡眠を得るためには、深部体温がしっかりと下がる必要があります。

深部体温とは内臓の温度のことですが(直腸からしか測れない)、私たち人間は、深部体温が低いほど起きていられない状態になります。

つまり、眠りたい時間に深部体温が下がるようにすればよいんです。

具体的には、起床したい11時間後に軽い運動をしてみてください。

例えば、朝7時に起床した場合、その11時間後の午後6時に深部体温がピークに達し、そこから深部体温が下がっていきます。

そして、深部体温が最高に達する時間帯により体温を上げることができると、夜には急激に深部体温が下がるので、寝つきが良くなるんです。

おすすめは、スクワット10回ほど。

キツいトレーニングよりも、続けられる運動を重視しましょう。

運動の時間をわざわざとらなくても、退勤時に階段を使うとか、駅まで早歩きで歩いてみるとかでもOKです。

一番避けたいのは、本来深部体温が最高潮になるタイミングで寝てしまうこと。

寝ると深部体温が下がり、リズムが狂ってしまうので気を付けましょう。

特に、途中で目覚めてしまいがちな方(中途覚醒)は、この深部体温のリズムを意識してみてください。

心拍数を味方につける“自律神経のリズム”

菅原さん:最後に、自律神経についてです。

よくある話なのですが、昼間に長時間集中して作業をして交感神経が優位な状態(興奮状態)が続いたとしたら、寝る前に急に副交感神経を優位(リラックス状態)にさせましょうというのは無理なんですよね。

ですので、寝る前だけでなくて、昼間の状態からできるだけ交感神経が優位に続く状態を維持しないように、ブツブツ作業を区切っていただくことをおすすめしています。

区切る時間は、10秒程度でもOKです。

例えば、3時間の作業があるとしたら、30分ごとに区切って10秒フロアを歩いてみるとか、10秒パソコンから目を外して外の景色を眺めたりとかをしてみてください。

そうすることで脳の興奮状態が続くことを防げて、夜眠りにつきやすくなるので試してみて下さい。

あとは、人間の構造的に目を温めると心拍数が減少する(眼心反射)ので、ホットアイマスクなどを使用してみるのもよいでしょう。

実証結果!眠る3時間前に部屋を暗くするのが◎

菅原さんのアドバイスをもとに、3人に快眠アイデアを実践してもらいました。

中途覚醒が減って寝つきがよくなった

寝起きが良くなった気がするし、深夜に起きる回数も減りました。

部屋を暗くするのと、スマホをベッドに持ち込まないことが効果的だったと思います!ただ、眠くなるまでベッドに入らないのはまだまだ難しいなと感じました。

細切れ睡眠のような二度寝・三度寝が改善

部屋を暗くするのが一番効果的でした!

夜に眠くなる感覚が出てきたし、細切れ睡眠のような、起きた時の二度寝も減りました。

思考を書き出してスッキリ!日中の眠気が激減

私も、部屋を暗くするのはとっても効果を感じました。ただ、「眠くなるまで寝ない」を実践したら、そのまま一睡もできなかった日もありました…(笑)考えごとが始まってしまったときは、紙に書き出すのを実践したのですが、考えがまとまる感じがして「よし書いた!」と、スッキリして眠れた感じがします。

まずは2週間単位で睡眠改善を

菅原さん:睡眠のリズムは、サーカダイセプタンリズムといって、おおよそ2週間の周期で変化します。

そして、睡眠のリズムは割合が多い方に同調していく傾向があるので、リズムを強化する行動を週4日以上行ってみてください。

一気に改善することはないのですが、だんだんと睡眠トラブルが減ってきたら改善している証拠です。

また、快眠アイデアとして様々な対処法がありますが、理屈よりも快適さ・心地よさを重視してください。

リラックスするために行っている行動が苦痛であるというのは逆効果になってしまうので、あくまでも心地よく続けられることから始めてみてください。

投稿者プロフィール

- 自他ともに認めるせっかちアラサー兼業主婦。食べることを制限するダイエットや心地よくないセルフケアは続かないので、気負わず試せる美容・健康法やライフハックを集めています。

最新の投稿

ビューティー2025.07.25【専門家が認めた!】スタッフ実証済み!わたしがやっている楽やせ習慣

ビューティー2025.07.25【専門家が認めた!】スタッフ実証済み!わたしがやっている楽やせ習慣 ライフスタイル2025.07.18もしかして私、臭ってる?専門家に訊く更年期の汗とニオイの真実

ライフスタイル2025.07.18もしかして私、臭ってる?専門家に訊く更年期の汗とニオイの真実 ビューティー2025.07.11“痩せる歩き方”って本当に効果ある?本格設備で検証してみた

ビューティー2025.07.11“痩せる歩き方”って本当に効果ある?本格設備で検証してみた ライフスタイル2025.06.27その不調、“息の吸いすぎ”が原因かも? 呼吸のプロに教わる「きほんの呼吸®」

ライフスタイル2025.06.27その不調、“息の吸いすぎ”が原因かも? 呼吸のプロに教わる「きほんの呼吸®」