膝・肩の痛みは体の硬さが原因。柔軟性を取り戻すためのセルフチェック

更新日:2025/09/19

肩こりや腰の重さ、感じていませんか?

それは体が硬くなっているサインかもしれません。

今回はご自身の状態を知るための簡単なセルフチェックと、体の硬さがもたらす本当のデメリット、無理なく柔軟性を取り戻し、快適な毎日を送るためのヒントをお届けします。

目次

「目指すのは、過剰な柔らかさではなく『本来あるべき状態』に戻すことです。」

そう語るのは、フィジカルトレーナーの玉田鷹士さん。

「本来あるべき状態」に戻す、とは具体的にどういうことでしょうか?

玉田さん:体を柔らかくする、というと足が開いてペタッと床に着くような過剰な柔軟性をイメージするかもしれません。

そうではなく、現代人は本来持っているべき柔軟性が欠如している方が多いので、まずはその状態まで戻しましょう、という表現に近いですね。

「体は柔らかければ柔らかいほど良い」というイメージがあります。

玉田さん:トレーナーの立場からすると、その認識はあまりない方がいいなと思っています。もちろん筋肉が柔らかいこと自体は、とても良いことです。

ただ、それに見合うだけの「体を支える筋力」が伴っていなければ、かえってデメリットが生まれる場合があります。

例えば、関節の「弛緩性(しかんせい)」が高い、つまり関節がすごく柔らかい方がいます。試しに、親指を腕の内側につけることはできますか?

」が高い、つまり関節がすごく柔らかい方がいます。.jpg)

玉田さん:これが出来る方は、関節が非常に柔らかい証拠です。

しかし、そういった方は体を支える筋力が足りないと、歩いている時に骨がずれたり、捻挫や脱臼をしやすかったりという悩みを抱えていることも少なくありません。

つまり、「柔らかければ柔らかいほどいい」というわけではない、ということですね。

どれくらいの柔軟性が理想なのでしょう?

玉田さん:例えば、立った状態で前屈したときに、指が床に届くぐらいが理想的です。

玉田さん:また、肩を回したときにゴリゴリと音が鳴る方は、骨がずれたり筋肉が引っ張られたりしているサインなので、その音がしないスムーズな状態が望ましいですね。

特に、肩こりや腰痛があったり、朝起きても疲れが取れていなかったりする方は、柔軟性を「高める」または「本来の状態に戻す」ことで、生活が快適になるはずです。

玉田さん:目指すべき状態を決めるためには、まず自分の現在地を知ることが大切です。

今回は、特に硬くなりやすい「肩まわり」と「股関節」の2カ所の、自宅で簡単にできるチェック方法をご紹介します。

1.肩幅に足を広げて立ち、体の力を抜いてリラックスします。

2.手のひらを体の内側に向け、ゆっくりと「前ならえ」をするように腕を前に上げていきます。

3.そのまま、耳の横を通って真上までバンザイをしましょう。

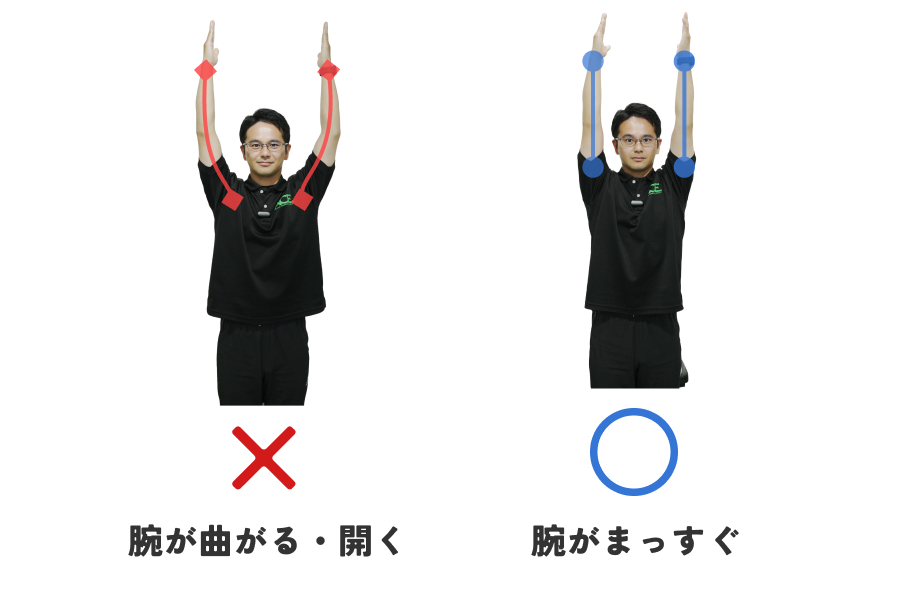

正面から見て

○ 理想の状態:両腕がまっすぐ「Iの字」になっている。

× 硬いサイン:肘が曲がったり、腕が「Yの字」に開いたりしている。

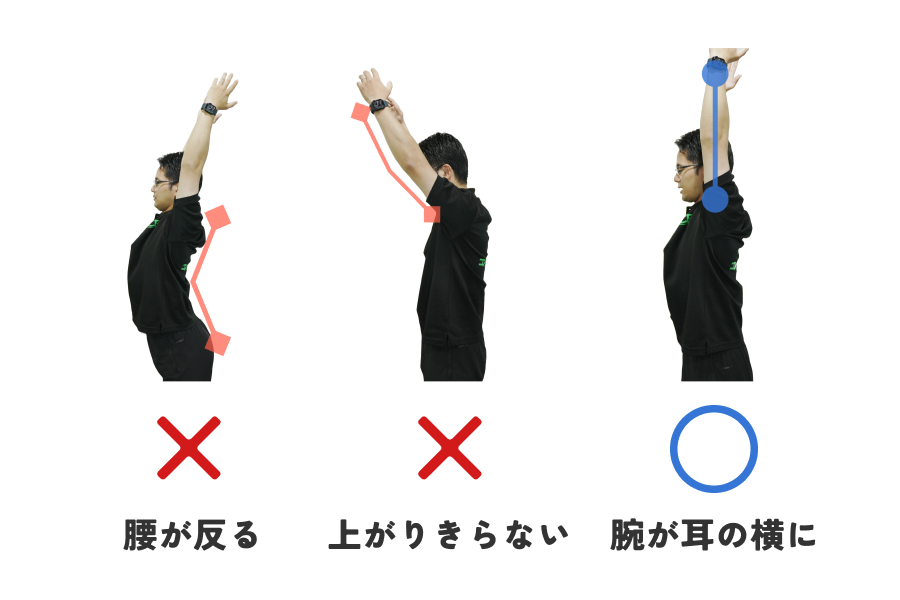

横から見て

○ 理想の状態:腕が耳の横まで来ていればOK!

× 硬いサイン:腕が上がりきらない。または、無理に上げようとして、腰が反ってしまう。

玉田さん:もし腕が上がりにくかったり、腰を反らさないと上がらなかったりする場合、肩まわりの関節や筋肉が硬くなっている可能性が高いですね。

1.椅子に少し浅めに腰掛け、足の裏をしっかりと床につけます。両足の間は、こぶし2つ分ほど開けましょう。

2.片方の足首を、反対側の足の太ももの上に乗せます。

3.このとき、乗せた足のスネが、床に対して平行になっていますか?

4.スネが床と平行になる方は、背筋を伸ばしたまま、ゆっくりとお辞儀をするように体を前に倒していきます。

理想の状態◎ :自分の足の甲に、楽に手が届けば二重丸です。

正常な範囲〇 :スネあたりに触れることができれば、正常な範囲と言えます

身体が硬い× :3の時点でスネが斜めになる方は、股関節が硬い状態。

セルフチェックで硬さを実感しました…。体が硬いと、具体的にどのようなデメリットがあるのでしょうか?

玉田さん:たくさんありますが、大きく3つにまとめられます。

1.関節がスムーズに動かず、膝や腰などを痛めやすくなる

2.関節の可動域が狭いので、エネルギー消費効率が悪化し、代謝が下がる

3.疲れやすくなり、回復力が低下する

膝や腰を痛めやすくなる、というのは怖いですね。

玉田さん:イメージとしては、古くて硬くなった輪ゴムを想像してみてください。硬くなった輪ゴムを無理に伸ばそうとすると、ブチっと切れてしまいますよね。

それと同じで、硬くなった筋肉や関節を無理に動かそうとすることで、体に痛みが生じやすくなります。

玉田さん:ヒザの痛みも股関節が硬いことが原因の一つで、関節がスムーズに動かないのを膝でかばい続けると無理がたたって痛みだしてしまうんですね。

「年々、体が硬くなるな」と感じていたのですが、これは一体なぜなのでしょうか?

玉田さん:様々な要素がありますが、大前提として、20代を過ぎると柔軟性に限らず、筋力やバランス能力といった全ての体力要素が低下し始めます。これは、生きていく上で誰にでも起こる自然な変化です。

玉田さん:それに加えて、環境の変化も大きいですね。学生時代は体育の授業など、意識しなくても体を動かす機会がありました。

しかし社会人になると、デスクワーク中心になったり、毎日が同じ行動の繰り返しになったりと、かつてよりも運動量が減ってしまいがちです。結果として、筋肉を使う頻度が変わり、柔軟性に大きく影響します。

つまり、「加齢による身体機能の変化」と「ライフスタイルの変化による運動不足」。この2つが、体が硬くなる大きな理由と言えます。

整体などに行っても、効果が持続せず、すぐに体が戻ってしまいます。

玉田さん:その一番大きな理由は、日常の中に硬くなる何かしらの要因があるからです。

例えば、デスクワーク中の姿勢や、ご飯を食べている時の姿勢、歩き方などですね。

無意識の癖が原因、ということでしょうか?

玉田さん:その通りです。その人特有の動き方が積み重なって癖となり、それが体の凝りや硬さに繋がっています。

ですから、いくら外からケアをしても、根本的な癖が変わらなければ、また元の状態に戻ってしまうのです。

まずは、今の自分の状態が正常ではないと「気づく」ことが、改善への第一歩になります。

セルフケアを始めても、なかなか続かないのが悩みです……。

玉田さん:誰でもストレッチやケアを続けるのは難しいもので3日も続けば上出来、というぐらいでしょう。継続するためには、少し考え方のコツが必要です。

1.目標のハードルを極限まで下げる

ダイエットなどでもそうですが、多くの人は目標を高く設定しがちです。

そうではなく、「これなら絶対にできる」というレベルから始めることが大切。

例えば、「寝転がるだけ」「乗るだけ」といった便利なツールを使い、“やらなきゃいけない”という思考をなくすのも一つの手です。

2.本来の目的を再確認する

例えば、「巻き肩を治したい」という目的だと、自分で変化が分かりにくく挫折しやすいかもしれません。

でも、巻き肩が原因で起こる「肩の痛みや首のコリをなくしたい」という目的ならどうでしょう?

痛くなったらケアをする、というサイクルでも、続けていくうちに「あれ、最近痛くないな」と効果を実感でき、それが習慣化に繋がります。

3.やらざるを得ない環境を作る

一人で続けるのが難しいなら、誰かを巻き込むのも有効です。

家族に「ちゃんとやってる?」と声をかけてもらう、SNSで「今日からケア始めます」と宣言するなど、誰かに見られている意識を持つことで、継続のモチベーションになります。

玉田さん:もっと簡単なことを言うと、初めの一歩は肩や腰が痛いなど問題点を認識するだけでも大丈夫です。

そうすれば、ふと座っている時に姿勢を正したり、歩いているときの猫背を直したりしはじめます。

そんな小さい変化からでも良い習慣は作られていくはずです。

いざ実践する上で、より効果を出すために知っておくべき知識はありますか?

玉田さん:まず、柔軟性には2つの種類があることを知っておくとケアの質がぐっと上がります。

多くの方がストレッチでイメージするのは縦断的柔軟性と呼ばれるものですね。

筋肉が縦方向にスムーズに伸びる能力のこと。

一般的なストレッチで「あー、伸びてるなー」と感じるのがこれにあたります。

筋肉が横方向にしなやかに動く能力のこと。

マッサージや指圧で「痛いけど気持ちいい」と感じるのは、この柔軟性が欠けているサインです。

玉田さん:ストレッチで縦断的柔軟性を高めた後、マッサージや指圧などで横断的柔軟性を高める、というように両方をケアできるとより効果的です。

この「縦」と「横」、両方の柔軟性がバランスよく備わって初めて、筋肉の状態が良いと言えるのです。

先ほどのセルフチェックで硬さが気になった方や、ケアを続けたいけれど時間がない、という方へ。

玉田さんの思考法にもあったように、便利なアイテムを取り入れて「頑張らないケア」を習慣にするのも選択肢の一つです。

自分ではケアしにくい背中や肩甲骨まわり。

肩甲骨はがしピローに寝転ぶだけで、菱形筋や僧帽筋といった肩甲骨の間の筋肉が刺激され、デスクワークで丸まりがちな背中をリフレッシュ。

「横断的柔軟性」に働きかけ、筋肉の癒着をほぐすサポートをしてくれます。

寝転ぶだけの

簡単肩甲骨はがし

肩甲骨はがしピロー

開脚ストレッチをしようとしても、体が前に倒れず、腰が丸まってしまう…。

そんな方でも、ヨガバランス開脚チェアに座れば骨盤を立てやすくなり、正しい姿勢で股関節まわりのストレッチが可能です。

「縦断的柔軟性」を高めるのに役立ちます。

簡単開脚チェアで

ゆがみを整える

ヨガバランス開脚チェア

不調改善のゴールは、やみくもな柔らかさではなく、あなたの体が本来持つべき“ちょうどいい”柔軟性を取り戻すこと。

その硬さを作っているのは、年齢だけでなく、日々の何気ない「癖」の積み重ねです。

まずは今日のセルフチェックで、ご自身の“現在地”に気づくことから始めてみましょう。その小さな一歩が、きっと快適な明日へと繋がっています。 これを機に、自分の体と丁寧に向き合ってみませんか?

ダイエット2025.11.28痩せたいけど飲酒したい人へ!管理栄養士直伝の太りにくい飲み方

ダイエット2025.11.28痩せたいけど飲酒したい人へ!管理栄養士直伝の太りにくい飲み方 健康2025.11.17【休養学の専門家に訊く】週末の休み方が上手くなる方法

健康2025.11.17【休養学の専門家に訊く】週末の休み方が上手くなる方法 健康2025.10.30つまずきやすいと健康寿命が短い!?今からできる対処法とは

健康2025.10.30つまずきやすいと健康寿命が短い!?今からできる対処法とは 美容2025.10.29その座り方、ヤバいかも!デスクワーカーを襲うぽっこりお腹の原因とは

美容2025.10.29その座り方、ヤバいかも!デスクワーカーを襲うぽっこりお腹の原因とは