【座りながらでもOK】むくみ解消のための即効ストレッチ法

更新日:2025/09/12

立ち仕事やデスクワークでむくみにお悩みの方向け。忙しくてまとまった時間がとれなくても、“ながら”やスキマ時間でOK!

手軽にケアできる便利グッズから、むくみにくい身体をつくるための生活習慣までご紹介します。

目次

むくみとは、身体の水分が皮膚の下などの特定の場所にたまってしまうことを指します。

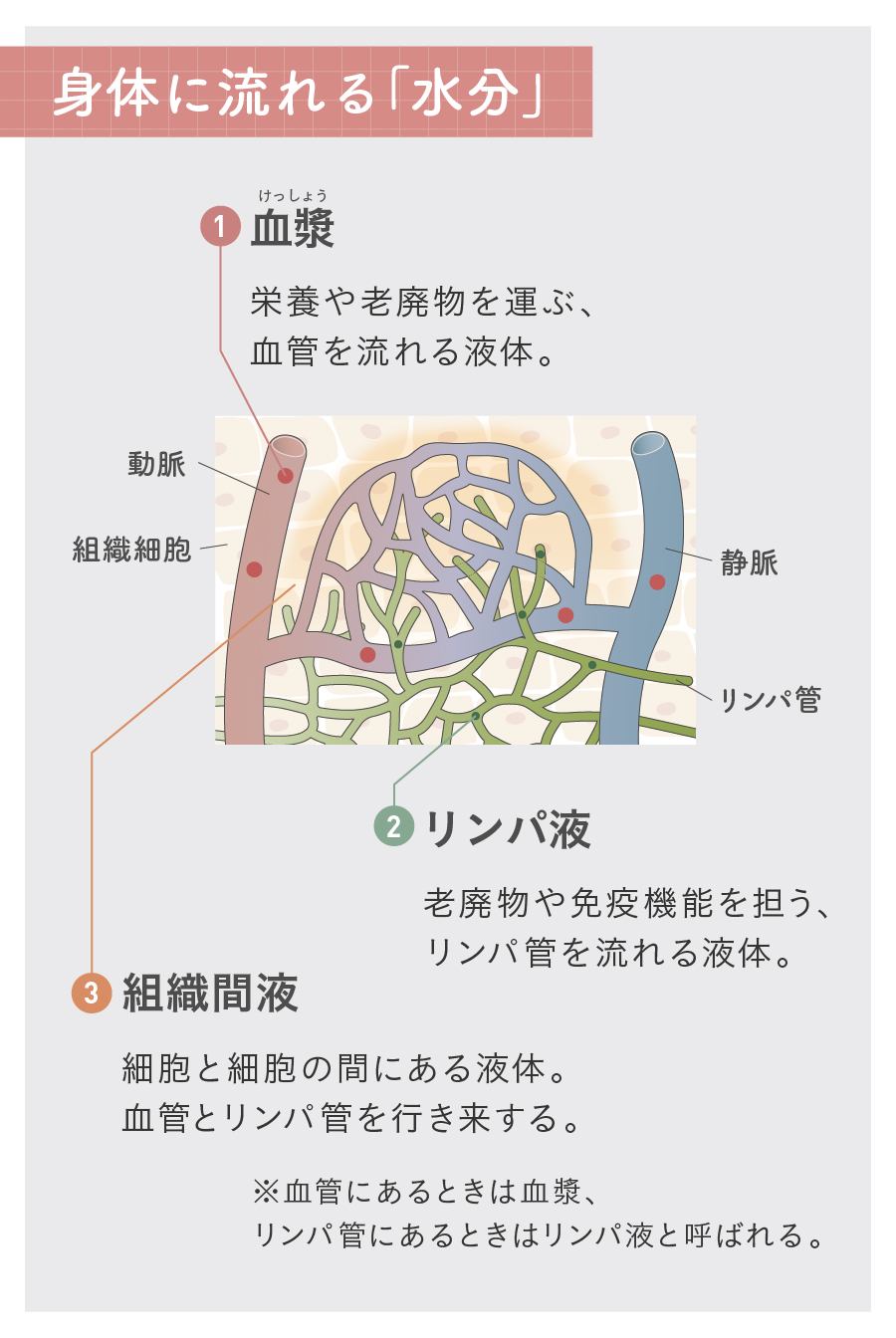

そもそも、身体の水分は、血管とリンパ管に乗って身体中をめぐっています。

血管では血漿(けっしょう)という、主に栄養や老廃物を運ぶ水分が運ばれており、リンパ管にはリンパ液という、老廃物の回収や免疫機能を担う水分が運ばれています。

さらに、血管やリンパ管の外には組織間液(そしきかんえき)と呼ばれる細胞間を満たす液があり、血管から細胞、リンパ液と行き来し、栄養や老廃物を運ぶ役割をもちます。

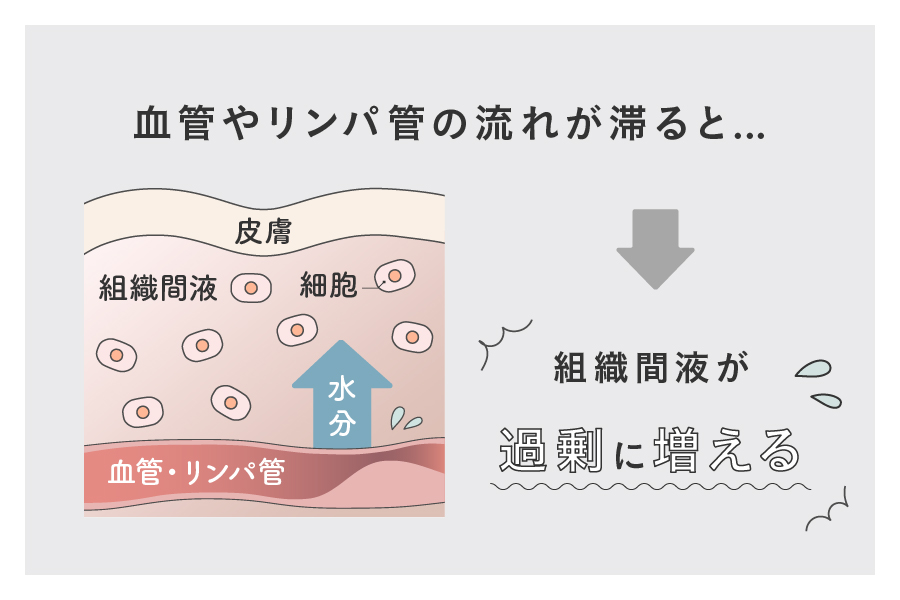

何らかの理由で血管やリンパ管の流れが滞ると、血管やリンパ管から水分がにじみ出し、細胞と細胞の間に(組織間液として)過剰にたまってしまいます。

この状態が、むくみです。

つまり、この組織間液が増えてしまうことで水分がたまる=むくむ ということです。

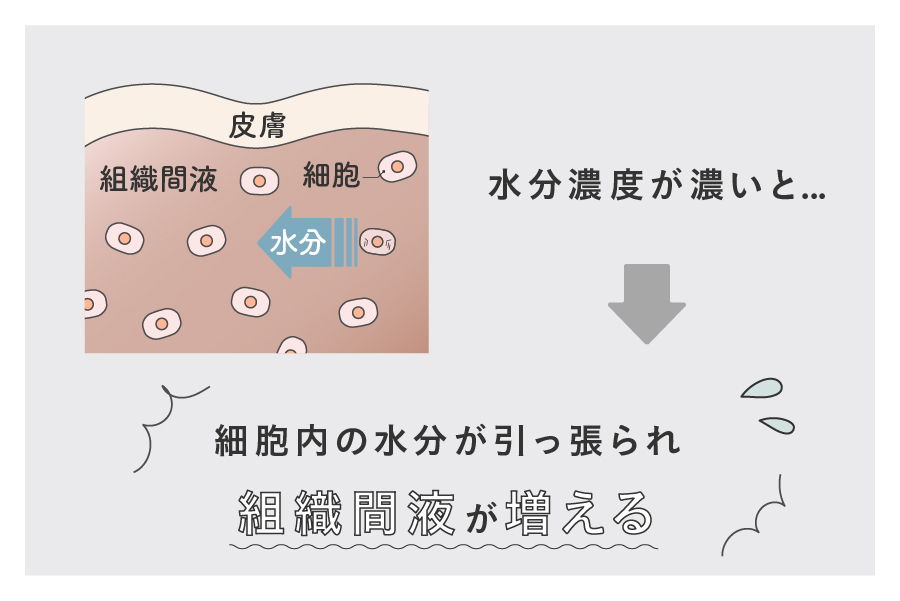

さらに、組織間液は浸透圧によって移動します。 例えば、細胞外にある組織間液の水分濃度が濃いと、細胞内の水分がひっぱられ、細胞と細胞の間に水分がたまってしまいます。

つまり、水分のめぐりの悪さだけではなく、塩分の摂りすぎでも細胞の水分(細胞内液)が組織間液ににじみ出てしまい、たまってしまうのです。

「塩分のとりすぎで顔や身体がパンパンになってしまう」のはこれが理由です。

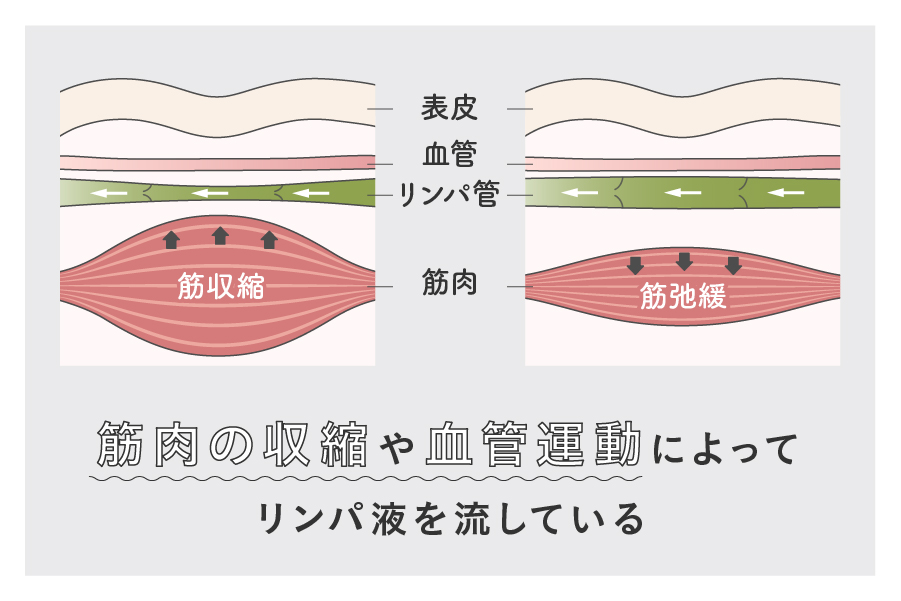

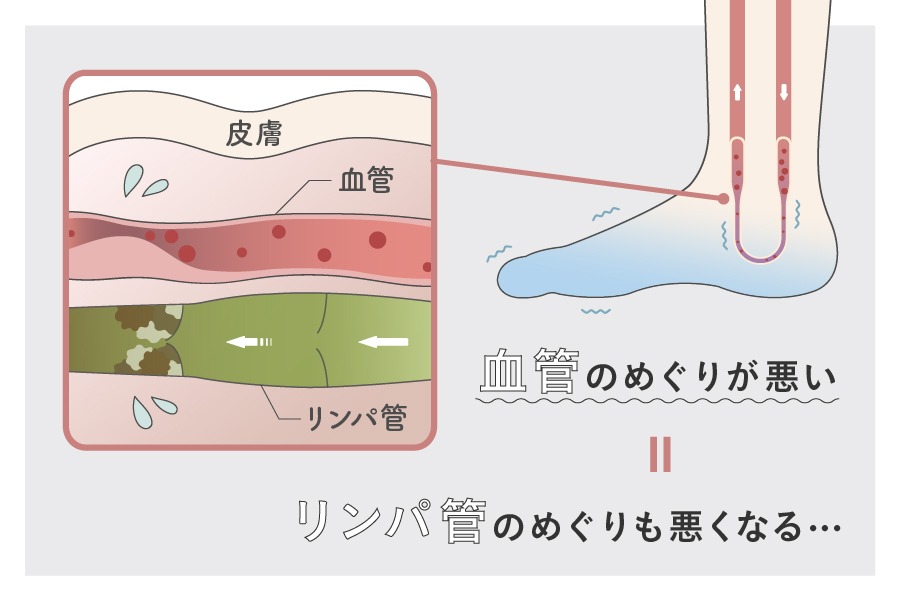

ちなみに、リンパ管はめぐりが滞りやすい性質を持っています。

血管は、酸素や栄養を運ぶ動脈と、二酸化炭素や老廃物を運ぶ静脈に役割が分かれています。 これらは心臓のポンプの役割によって収縮・拡張し、血液中にある水分をめぐらせています。

しかし、リンパ管はそのポンプのような運動機能がなく、周りの血管運動や筋肉の収縮・弛緩によって水分(リンパ液:老廃物の回収や免疫機能を担う液体)をめぐらせているのです。

したがって、リンパ管は自力で巡らせることができない分、流れが滞りやすい器官なのです。

ここでは、むくみにつながりやすい6つの原因をご紹介します。

知らず知らずのうちに、むくみやすい身体になっているかもしれません。

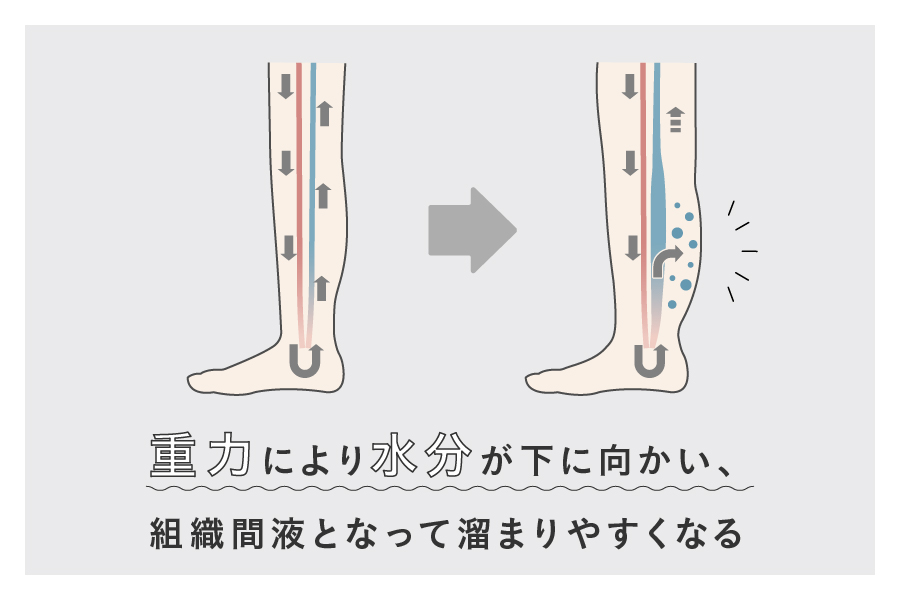

座りっぱなし・立ちっぱなしの仕事をしていると、夕方には足がむくんでパンパン…そんな経験をお持ちの方も多いのではないでしょうか?

それは、同じ姿勢を続けることで、身体の中の水分が重力により下の方に向かいやすくなり、特定の場所にたまってしまうからなのです。

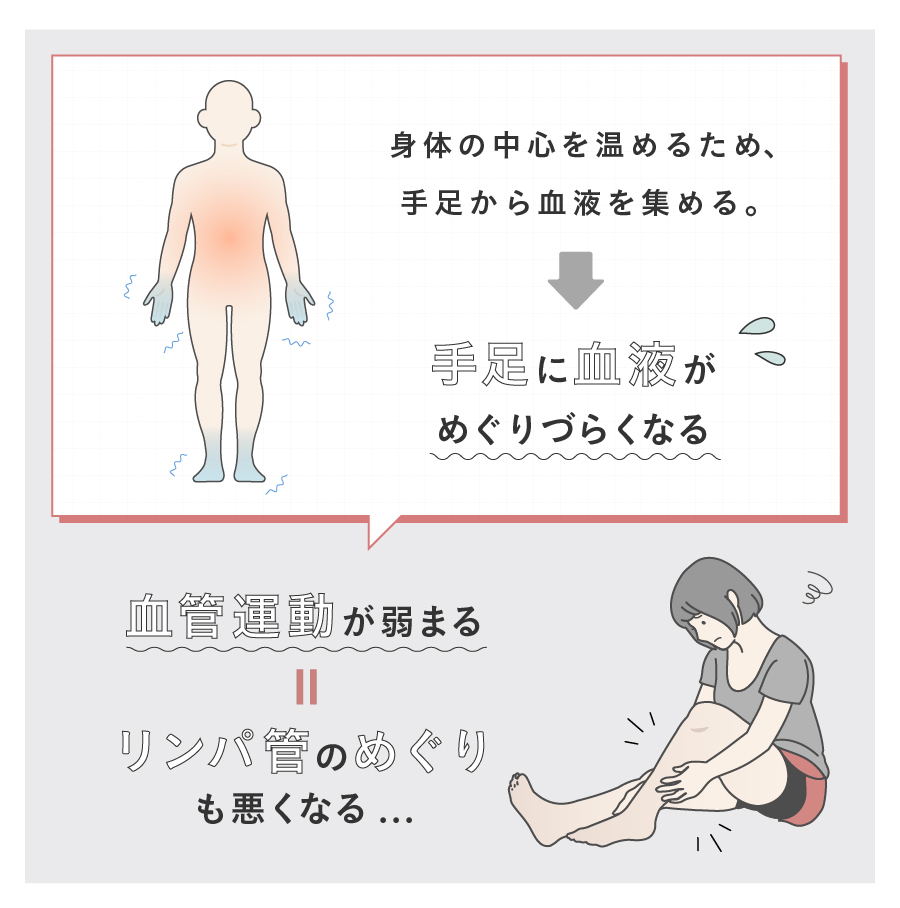

冷え症とむくみの両方を自覚されている方は、血液のめぐりが悪いのかもしれません。

冷え症の原因はストレスや筋力不足、自律神経の乱れなど様々ですが、血液がいきわたらなかったり末梢血管が収縮したり続けることで、冷えが生じ、血漿の流れが滞ってしまいます。

しかも、血液のめぐりが悪いということは、それに伴う血管運動が弱いため、結果的にリンパ管のめぐりも悪くなるという負のスパイラルが生まれてしまいます。

前述の通り、リンパ管は自力でリンパ液を流す運動機能がなく、周りの血管運動や筋肉の収縮・弛緩によってリンパ液をめぐらせています。

つまり、筋肉量が少ないと、ポンプの力が弱まり、リンパ管の流れが滞りやすくなってしまうのです。

さらに、筋肉は収縮することで熱が発生し、身体を温める働きがあるので、筋肉が少ないと原因①の冷え性にもつながってしまいます。

ファストフードや味の濃いものをよく食べるなど、栄養の偏った食生活を送っている方は注意が必要です。

特にラーメンやハンバーガー・ポテトフライなどのファストフードは塩分が多く、ビタミンやカリウムなどの栄養素がほとんど含まれていません。

前述の通り、塩分を摂りすぎると細胞と組織間液の水分濃度が崩れ、濃度を一定にしようとする働きから組織間液が増える=むくみにつながってしまうのです。

水分は、摂りすぎも摂らなさすぎもNGです。

水分を摂取しないと、逆に水分を溜め込もうとしてしまってむくみますし、水分を摂取しすぎても水分濃度が崩れてむくみにつながります。

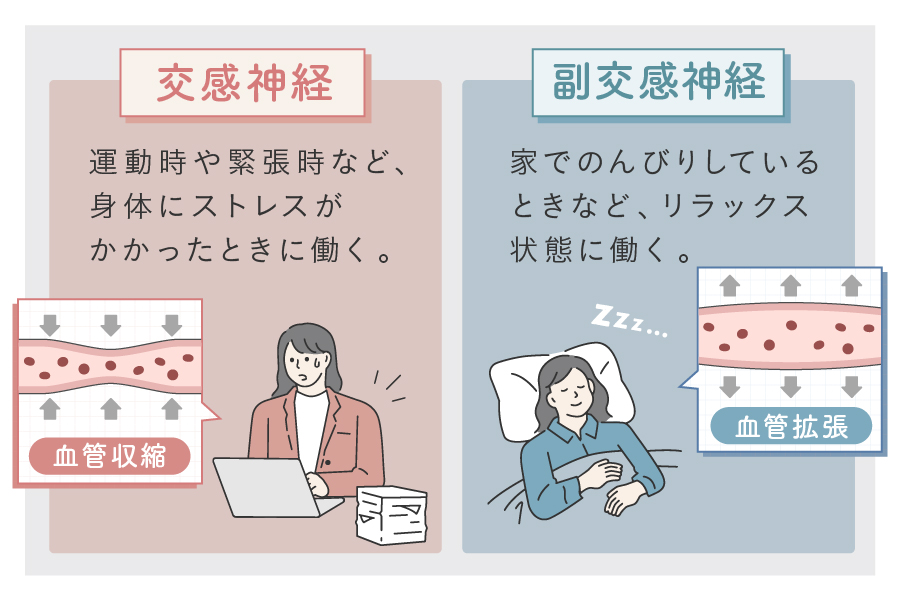

自律神経とは、生命活動を維持するために無意識に働く神経で、心拍や呼吸、消化など、休むことなく様々な調整をしています。

自律神経は、緊張状態のときに働く「交感神経」、リラックス状態に働く「副交感神経」に分けられます。

これらがバランスよく交互に働くことが正常な状態です。

血管は交感神経と副交感神経の働きにより収縮が繰り返され、血漿やリンパ液がめぐるのです。

しかし、過度なストレスが長時間かかり続けると、身体は交感神経が優位な状態が続きます。

そうすると、血管が収縮し続け、血流が悪くなり、身体が冷えてむくみにつながるのです。

また、不規則な睡眠、食事などで自律神経を疲れさせるような生活を送っている方も要注意。

交感神経と副交感神経のバランスがとりづらくなってしまいます。

まずは、デスクワーク中や休憩時間中にも手軽にできる、座りながらのストレッチ法をご紹介。

気がついた時にトライして、夕方のむくみも撃退していきましょう!

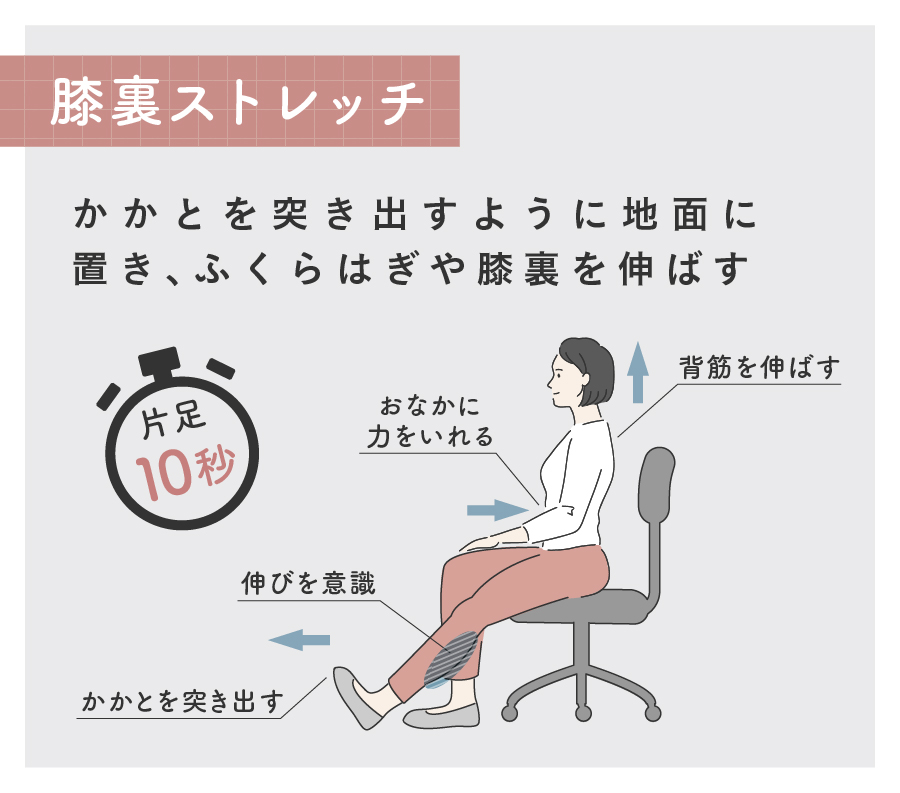

膝を伸ばして遠くにかかとを置き、膝裏を伸ばすイメージでぐーっと10秒キープ。

ふくらはぎがしっかり伸びるイメージで。反対の足も同様に。

「ふくらはぎは第2の心臓」と呼ばれているほど、心臓から遠い場所にある血流を返すための大きな役割を持っています。

下半身のむくみにお悩みの方はまずトライしてみてください。

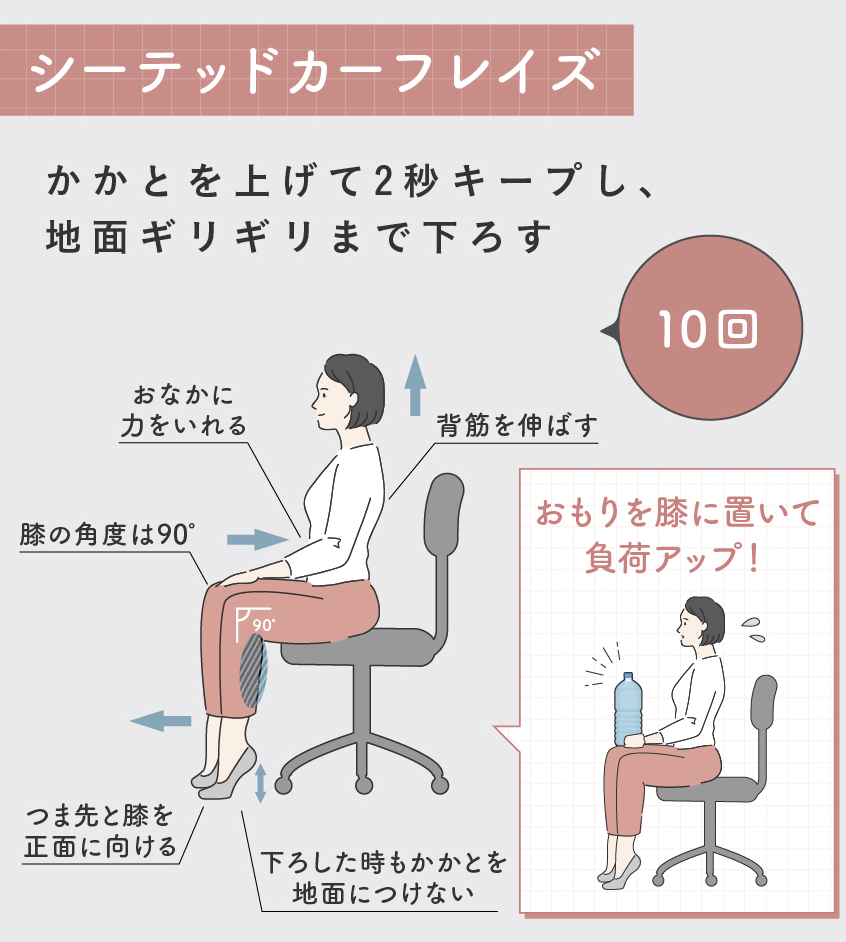

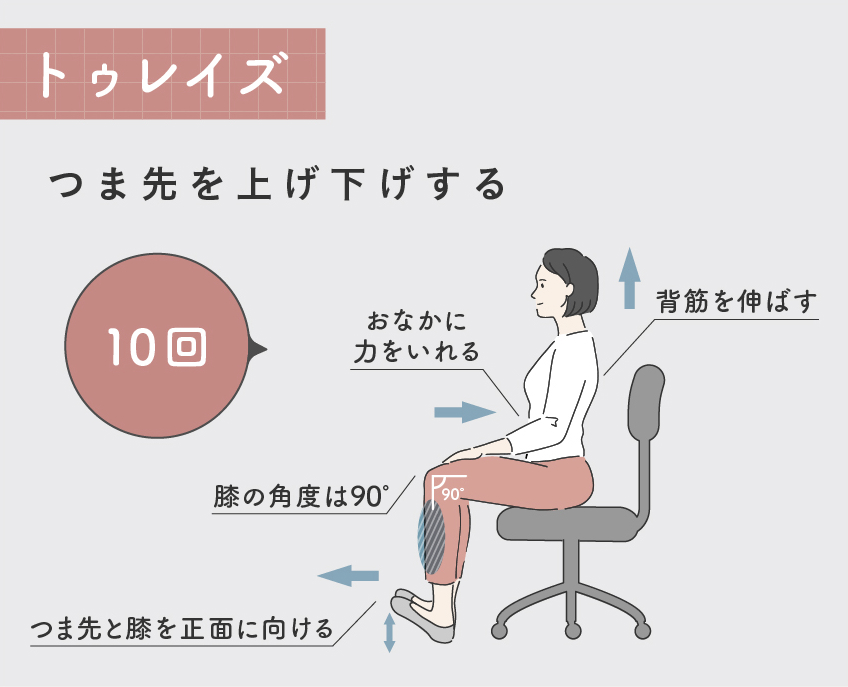

座りながらできるプチエクササイズもおすすめ

筋力アップだけでなく、筋肉を意識して動かすことで血流アップを狙います。

足を挙げて、ぐるぐる足首回し。

左右10回ずつ行います。

下半身は重力の影響でめぐりが滞りやすい上に、足首は細い血管が密集していてさらにむくみやすいんです。

足首回しで程よく刺激を与えて、めぐりをアップさせましょう。

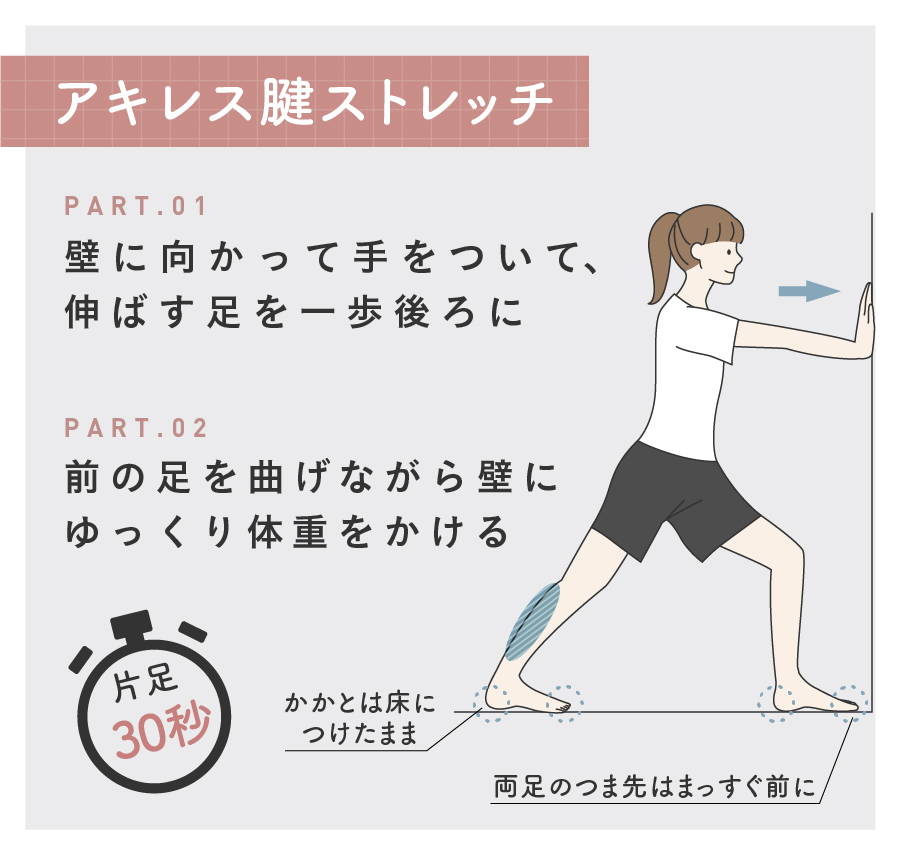

続いて、立って行うストレッチをご紹介します。

しっかり伸ばしつつ、呼吸を止めないことが大切です。

壁に両手をついて、伸ばしたい足を1歩後ろに下げる。

このとき、つま先はまっすぐ前に向けること。かかとは浮かないように。

壁に体重をかけてアキレス腱が伸びるのを感じながら、30秒キープ。

壁につま先をかけて、ゆっくり脛を壁に近づけます。

“イタ気持ちいい”ところでストップし、30秒キープ。

1日の終わりのリラックスタイムにおすすめのストレッチをご紹介します。

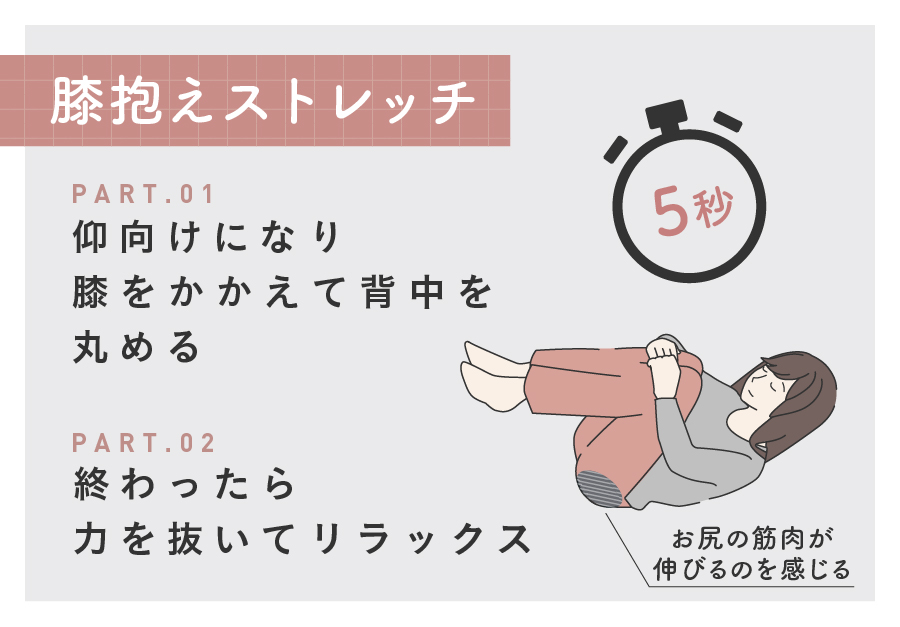

仰向けになり、膝を抱えて背中を丸めて5秒キープ。

腰の筋肉が伸びるイメージで行ってください。

腰の周りには多くの血管が通っており、腰回りの筋肉を伸ばすことで、効率良くめぐりの改善が期待できます。

終わったら、力を抜いてリラックス。

腰痛対策にも効果的ですよ。

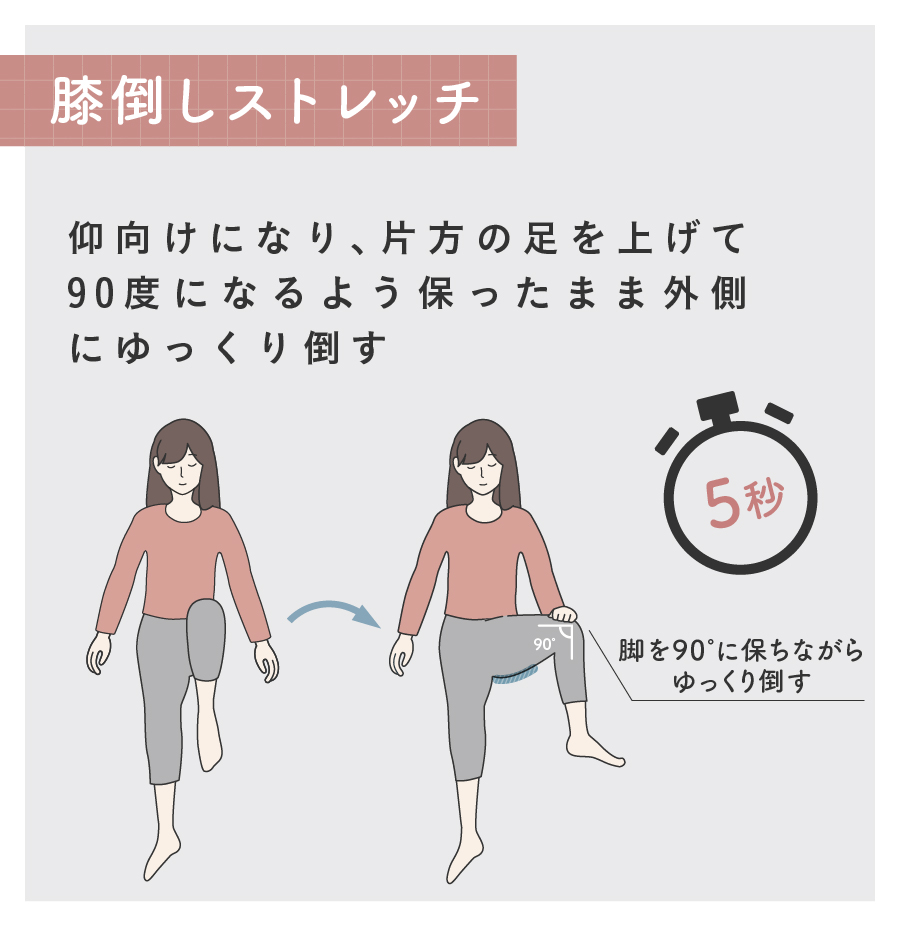

仰向けになり、片方の足を上げて90度になるよう保ったまま、外側にゆっくり倒します。

床に着けたまま5秒キープして、反対側の足も同様に行います。

こちらも足から腰にかけてのめぐりをアップさせるのに効果的。

特に座りっぱなしの姿勢が多い方は、太ももの付け根(そけい部)の血流が滞りやすいんです。

激しいストレッチではないので、寝る前などのリラックスタイムにぜひトライしてみてください。

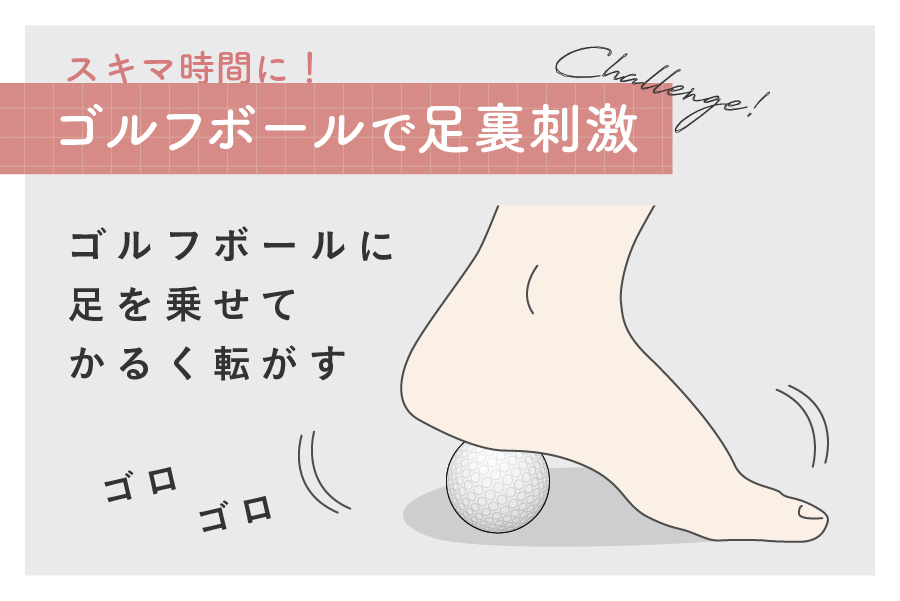

日中もむくみを溜め込まないように、グッズを使うのもおすすめです。

足裏を刺激することで、血行促進の働きが期待できます。

靴を脱いだ状態(靴下の上からでもOK)で、ゴルフボールの上に足をのせてかるく転がし、足裏を刺激してみましょう。

履くだけでめぐりが滞りやすい足首の血流をアップしてくれる、管理医療機器の磁気ソックスです。

足先が開いているのでムレにくいのも嬉しい。

冷えに効果的なツボ、太谿(たいけい)にもしっかりアプローチ。

血流の悪化がむくみにつながってしまうので、できるだけ血管のめぐりや脚の筋肉の収縮を妨げない靴を選びましょう。

特に圧迫感が強すぎたり、高すぎるヒールなどで歩くときに足首が曲がらなかったりする靴は要注意。

歩くときに足首が曲がらないと、同時にふくらはぎの動きも制限されるので、筋肉が収縮せずポンプ機能が果たされなくなり、めぐりが滞りやすくなってしまいます。

むくみ予防のためには、以下のような靴がおすすめです。

・キツすぎず緩すぎず、血管を圧迫しない

・歩行の蹴り出しがスムーズでふくらはぎの筋肉がしっかり働く

・足裏に均等に圧がかかる靴底やインソール

整体師が監修した、どれだけ履いてもラク~なニット素材のスニーカー。

足幅が広め 甲が高め 外反母趾など、どんな足にもフィットしやすく、硬い素材が足に当たらないので痛くないんです。

もちろん、圧迫感もないので、足がむくみやすい方には特におすすめしたい一足です。

ベーシックなデザインで、お仕事用に履かれている方も多いですよ。

参考)

国土交通省『「健康のため水を飲もう」推進運動』

文部科学省『食品成分データベース』

対馬ルリ子『みんなの女性外来 むくみをとってやせやすくする本』小学館eBooks

Tarzan『自律神経を整える』マガジンハウス

特集2026.01.21完璧を目指さなくてもいい。amazineが大切にしている“健やかな美”のこと

特集2026.01.21完璧を目指さなくてもいい。amazineが大切にしている“健やかな美”のこと 特集2026.01.19【口コミ紹介】お仕事靴に!お悩み別おすすめシューズと賢い靴の選び方

特集2026.01.19【口コミ紹介】お仕事靴に!お悩み別おすすめシューズと賢い靴の選び方 特集2025.12.25【髪の静電気対策】strainiaケアストレートコームで除去できる?プロ直伝の予防法も

特集2025.12.25【髪の静電気対策】strainiaケアストレートコームで除去できる?プロ直伝の予防法も 特集2025.12.19【サイズ選びガイド】整体パンプスシリーズをスタッフ32名が全検証!あなたに合う一足は?

特集2025.12.19【サイズ選びガイド】整体パンプスシリーズをスタッフ32名が全検証!あなたに合う一足は?