あなたはいくつ当てはまる?“衰え”セルフチェック【介護予防のプロ監修】

更新日:2025/11/06

「最近、疲れやすい」「段差でつまずく」「外出するのがちょっと億劫」――。

そんな何気ない日常の変化が“衰え”の始まりかもしれません。

ただ、自分がどう衰えていくのか、いつ始まるのかを実感できる人はほとんどいません。

そこで今回は、述べ2万件以上の体操教室を指導してきた健康づくりトレーナー・久野秀隆さんに体の衰えをチェックできるセルフ診断と、今からできる予防のヒントを伺いました。

目次

久野さん:心が落ち込み、自立が難しくなれば健康ではないですし、体が動かず、自分のことを自分でできなくなっても健康とは言えません。

やはり年齢を重ねて、衰えを認識するのは、立って歩くということができなくなったときです。

自分の足でなるべく1日でも長く生活をするということが、衰え対策の一番の目標かなと思いますね。

働き盛りの40〜50代でも、すでにささやかな衰えの兆候が現れていると久野さんは話します。

久野さん:まずは疲れが取れにくくなること。

久野さん:昔は少しの睡眠で回復したのに、今は7〜8時間寝ないと次の日がつらい、という人は多いはずです。

久野さん:例えば、膝や足首が痛い、股関節が痛いなど、多くは40〜50代で外出が億劫になるきっかけが起き始めます。

久野さん:それはやはり、衰えのサインです。

久野さん:若い頃に比べて、興味・関心が薄れていることのひとつの目安になるので、心の衰えにつながると思います。

久野さん:買い物に行くことが面倒くさいと感じるなど、日常の些細な行動からも衰えはやってきます。

久野さん:40〜50代で意外と起き始めるのが、むせることです。

食事をしたり、飲み物を飲んでいる時に少しむせるようになってきたなど気づきが早ければ早いほど良いです。

久野さん:むせるといっても、別になんてことないと思っていることが多いですが、70〜80代になった時に誤嚥性肺炎などにつながりやすくなります。

喉も口周りも筋肉なので、結果、40〜50代はもう衰えが始まっています。

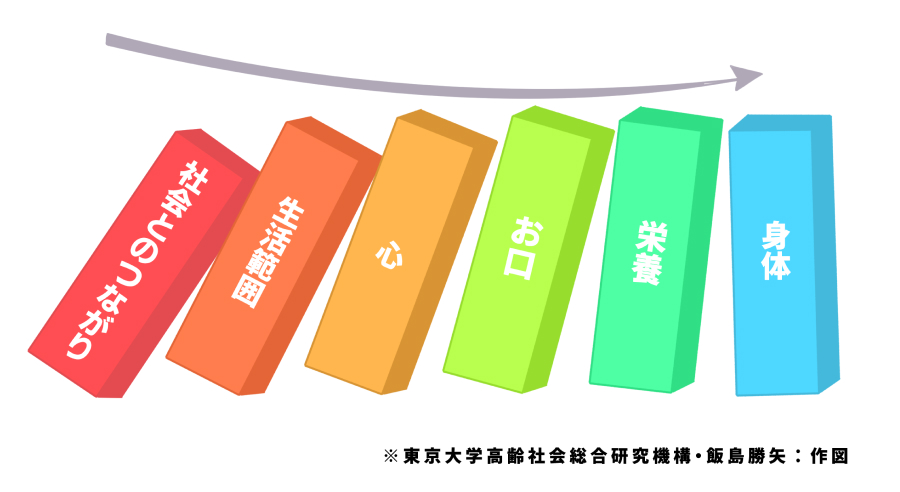

健康な状態と介護が必要な状態の中間に位置する状態をフレイルと言います。

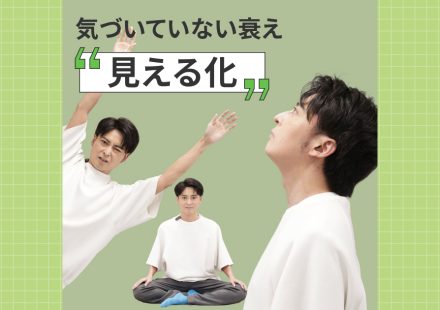

意外にも、体の衰えは1番最後で、衰えは社会とのつながりから始まっていきます。

久野さん:まずは社会、人とのつながりが少なくなって、次に生活範囲が狭くなっていく。

この辺は目に見えないので、ドミノ倒しが始まっても気づきにくいんです。

その次に起きるのが心の衰え。

気力ややる気、興味がなくなったり、新しいことにチャレンジできなくなったりしていきます。

その次に、口が衰えて食べられるものが限られていくことによって栄養バランスが悪くなり、最後に足腰などの体が衰えるという順番です。

衰えのドミノが口や栄養までいかないと、他人では気づきにくいです。

久野さん:仕事を辞めるタイミングも要注意です。

心の面ではやっと仕事を終えたと一段落ですけど、社会とのつながりが減り、生活範囲も自ずと狭くなるので、逆にこれは衰えのタイミングにもなるんです。

地域の集まりに参加したり、自分で習い事に通ったり、社会参加の機会をちゃんと持ち続けることが大切です。

久野さん:外出が億劫など心の衰えを感じたら、すでにドミノ倒しが始まっているかもしれません。

50〜60代で衰えを進行させないためには、40代から出かける努力や人と会う努力をしておいた方が良いと思います。

衰えの男女差からわかる社会参加の大切さ

久野さん:男性の方が基礎の筋肉量が多いので、体の機能はガクンと落ちにくく、逆に女性は閉経した後、女性ホルモンの分泌が少なくなった時にどうしても筋肉や骨が衰えやすくなるので、一見すると女性の方が体の機能は落ちやすいです。

久野さん:ただ、定年退職後などの日本の男性は社会参加の機会が少ないのに対して、女性は多いという統計が出ているので、結果として女性の方が健康寿命が長くなっていると考えられています。

それだけ社会参加は重要なポイントだと言えます。

簡単に分かるチェック方法を久野さんに教えてもらいました。

久野さん:ポイントは太ももや膝が地面につくことです。

久野さん:あぐらがかけない人は股関節が硬いサイン。

だんだん歩幅が狭くなり、つまずきやすくなります。

股関節が硬いと移動が大変になり、社会参加が希薄になって生活範囲が狭まる=衰えの始まりです。

久野さん:膝を深く曲げ、足首を揃えて座れるか、お尻が浮いていないことがポイントです。

久野さん:正座ができない=膝関節を深く曲げることができないと膝が悪いということになります。

膝が硬いと炎症を起こしやすく、日常の立ち座りにも影響します。

久野さん:人前では背筋を伸ばして座るけれど、家ではだらっとイスに寄りかかっている人は要注意。

ポイントは奥までしっかりと座って骨盤を立てることです。

久野さん:骨盤を後ろに倒して座る姿勢は、腰への負担が大きく、痛めやすいです。

長時間座るなど、同じ姿勢が長く続く状態はなるべく防いでいきたいですね。

久野さん:イスに座って体をひねり、後ろの背もたれを両手で掴んでください。

久野さん:後ろの景色を見るように体をしっかりひねってください。

上半身だけで回そうとすると、45~90度までが限界となります。

ポイントは、膝を横に倒して下半身から後ろを向くようにするとしっかりと真後ろまで見ることができますよ。

久野さん:ひねる動きは、年齢を重ねるとほとんどの人が苦手になります。

ひねりが苦手になると、方向転換が小刻みになり、ふらつきや転倒が増えます。

久野さん:40〜50代で筋肉が衰えてくると肩関節が痛くなります。

肩が痛くなったり硬くなれば、バンザイをした時に耳に手がつきにくくなるんですけど、ちゃんとつけられるくらい柔らかいと肩の調子が良い証拠ですね。

久野さん:耳と腕を近づけて頭を挟む意識でやってみましょう。

これが痛くて肩が上がらないなどすると、四十肩・五十肩の兆候かもしれません。

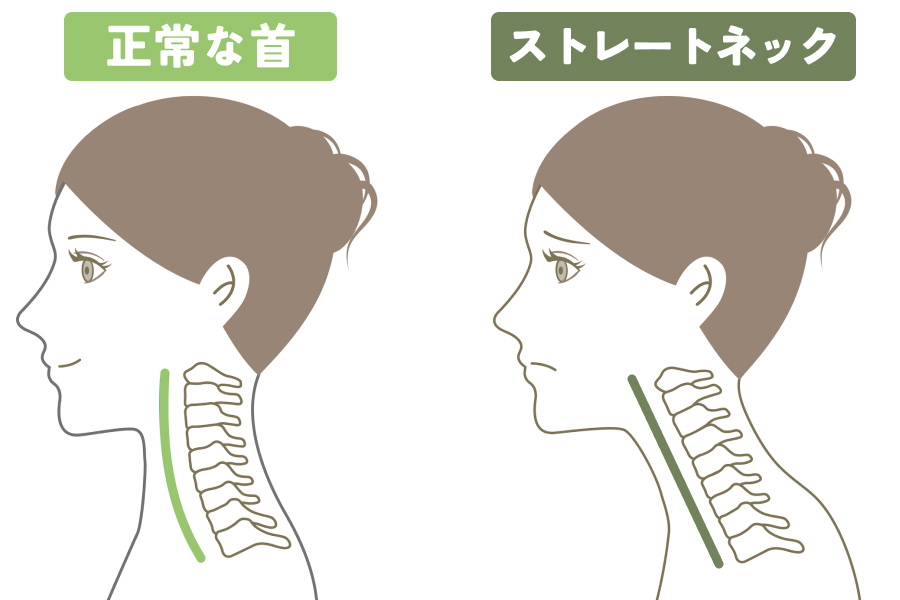

久野さん:しっかりと上を見ることがポイントです。

久野さん:現代はパソコンやスマホ、タブレットを見ることで、頭を前に出す時間が多くなっています。

そうすると本来曲がっているはずの首がまっすぐになり、硬くなります(いわゆるストレートネック)。

久野さん:しっかりとあごを引いて綺麗な姿勢になれば首への負担は軽減されます。

現代病「ストレートネック」のまま衰えると…

久野さん:基本的には頭を前に突っ込んでいるので、前重心になります。

そのまま背中が丸くなり、腰を圧迫し、バランスを取るために膝が曲がり、後ろで手を組んで歩いている姿になりますね。

久野さん:膝が曲がると歩幅が狭くなり、つまずきやすくなってしまいます。そして、何かの拍子に転倒して骨折、入院をすると….。

そのまま寝たきりになってしまうという結末は珍しくありません。

今回、実際に20代後半と30代前半のスタッフがそれぞれチェック項目に挑戦。

どのくらい衰えているのか、久野さんに100点満点で採点してもらいました(※100点で衰えなし)。

2人とも80点は越えたいところ。果たして結果は?

久野さん:総合評価は100点満点中78点です。

久野さん:「首を上に向ける」チェックで、顎が少し前に出て、あまり上を向けなかったというのが印象的でした。

久野さん:このままだと、頭がだんだん前に突っ込んでいく姿勢になるので、気がついたら猫背になり、バランスをとるためにガニ股で後ろに手を持ってくる歩き方になりますね。

久野さん:この歩き方になってしまうと、歩幅が狭くなるので、つまずきやすくなります。

転倒して骨折して車椅子生活になるか、頑張ってリハビリできるかの瀬戸際になるかもしれません…。

今のうちから胸をしっかり張って、きれいな頭の位置に戻してちゃんと上を向けるようにしていきましょう。

久野さん:69点です。

久野さん:特に目立ったのが、まずチェック1の「あぐら」で股関節が硬いこと。

久野さん:さらに、チェック4のひねりの動きが苦手なこと。

.gif)

久野さん:年齢とともに、だんだん人間の体はひねり動作がやりづらくなっていきます。

ひねりを失うから、腕を振って歩きにくくなって、後ろに手が固定されたままふらふら歩くようになる。

このままバランス崩して骨折…なんていうことになりやすいんですけど、実はつまずく転倒よりふらつく転倒の方が重症化しやすいんです。

なぜなら、受け身が取りづらいからです。

特に大腿骨や背骨の骨折になると大惨事です。

非常に重症化しやすい危険な転倒をしそうなので、今のうちからひねる練習や股関節のお手入れを頑張ってしてくださいね。

「まだ若いから…」と高をくくっていたスタッフ2名。

衰えない体を作るためにも、どこでもできる簡単なストレッチを教えてもらいました。

1.膝を両腕で抱えて足を引き上げる

2.ぐるぐるを大きく回す

3.逆回転もしっかり回す(片足30秒程度)

股関節が硬くなると、歩幅が狭くなります。すり足になって、つまづきや転倒にもつながってしまうので、股関節をしっかりと柔らかくして足が前に出るようにしましょう。

普段から大きな歩幅を意識したいという方には、久野さん監修のスパッツもオススメです。

足の曲げ伸ばしや膝、ふくらはぎなど下半身をしっかりとサポートする設計で履くだけで歩幅が広がります。

履くだけで歩幅が

ぐ~んとUP

久野式

元気生活サポートスパッツ

1.腰幅に足を開く

2.ひじを反対の足の膝の外につける

3.反対側も同様にひじを反対の足の膝の外につける(往復10回程度)

お辞儀をしながらひねるのがポイントです。後ろを向くつもりでひねってください。

1.タオルを用意する(スポーツタオルだとやりやすい)

2.タオルを首にかけ下に引っ張る

3.タオルを下に引っ張り続けながら首を「上⇔下」する(往復15回程度)

このストレッチをすることで、まっすぐになっている首にウェーブが入ります。引っ張られる刺激で首の筋肉が正しい位置に戻る体の仕組みを利用します。

※ストレッチによる一時的な効果です

衰えチェックで気になった方は、ぜひ試してみてください。

「まだまだ若い」、そう思っている人こそ要注意です。

衰え対策の運動は激しいものではなくて構いません。

大切なのは活動量を落とさないこと。

久野さんがオススメするのは、いつもより10分多く動くことです。

2階に上がるときは階段を使う、バス停1つ分歩いてみるなど、一歩多く進む努力の積み重ねが大切だと話します。

そして、何より大切なのは人と関わりを持つこと。

まずは、人の輪に入っていくことが、衰えの最初のドミノを倒さない第一歩につながります。

参考)

健康長寿ネット「フレイルとは」

東京大学 高齢社会総合研究機構・飯島勝矢ら 厚生労働科学研究費補助金(長寿科学総合研究事業)「虚弱・サルコペニアモデルを踏まえた高齢者食生活支援の枠組みと包括的介護予防プログラムの考案および検証を目的とした調査研究」(H26年度報告書より)

健康2026.01.21「運動しなきゃ」がつらい人へ。歩き方で健康寿命が変わるワケ

健康2026.01.21「運動しなきゃ」がつらい人へ。歩き方で健康寿命が変わるワケ 健康2025.12.17骨盤底筋だけ鍛えても効果減!?“パワーハウス”を鍛える尿漏れケアの新常識

健康2025.12.17骨盤底筋だけ鍛えても効果減!?“パワーハウス”を鍛える尿漏れケアの新常識 健康2025.11.05あなたはいくつ当てはまる?“衰え”セルフチェック【介護予防のプロ監修】

健康2025.11.05あなたはいくつ当てはまる?“衰え”セルフチェック【介護予防のプロ監修】 美容2025.09.1940代からのダイエットは脂肪を味方に!新ボディメイク論

美容2025.09.1940代からのダイエットは脂肪を味方に!新ボディメイク論