【休養学の専門家に訊く】週末の休み方が上手くなる方法

更新日:2025/12/15

「休日をダラダラ過ごしてしまい、『無駄にしてしまった』と罪悪感を抱く」

「しっかり寝たはずなのに、なんだか疲れが取れない」

そんな経験はありませんか? もしかすると、私たちは本当の休み方を知らないのかもしれません。

「私たちが普段からやっている料理や掃除、おしゃべりさえも、立派な休養になるんですよ。」

そう語るのは、日本リカバリー協会の代表理事であり、長年、疲労と休養について研究を続けてきた片野秀樹さん。

上手な休み方のヒントは、私たちの日常に隠されているようです。

目次

“休む”と聞くと、体を動かさず寝るというイメージがあります。

片野さん:それは休養の一つの側面にすぎません。

「休む=寝るだけ」だとすると、1ヶ月寝ていたら最高に元気なはずですよね。

でも実際は、長期入院すると歩けなくなります。つまり、休むことは、決して寝ることとイコールではないんです。

寝る以外の休養とは、例えば何があるのでしょうか?

片野さん:気分転換の掃除、料理、友人との会話、ペットとの触れ合いなどです。

片野さん:これらはすべて、科学的に見ても非常に効果的な休養になります。

それを理解していただくためにも、まずは休養の7つのタイプについてお話します。

休養を大きく「生理的(体)休養」「心理的(心)休養」「社会的(環境)休養」の3つに分類し、そこからさらに7つのタイプに分けています。

あなたが普段、なんとなく取っている行動が、どれに当てはまるかチェックしてみましょう。

| 大分類 | タイプ | 概要 | 具体例 |

|---|---|---|---|

| 生理的(体) | 1. 休息タイプ | 体を動かさない、 静的な休み方。 | 仮眠をとる、 横になる、ゴロゴロする。 |

| 2. 運動タイプ | 軽く体を動かし、 血流を促進させる休み方。 | 散歩、ヨガ、 ラジオ体操。 | |

| 3. 栄養タイプ | 胃腸に負担を かけない休み方。 | 温かいスープや白湯など 胃腸をいたわる腹八分目の食事。 ファスティングなど。 | |

| 心理的(心) | 4. 親交タイプ | 他者や自然と親しく 交わり、安らぐ休み方。 | 友人や家族との会話、 パートナーと手をつなぐ、 ペットと触れ合う、 森や山に行く。 |

| 5. 娯楽タイプ | 好きなことをして リフレッシュする休み方。 | 音楽鑑賞、カラオケ、 映画鑑賞。 ※睡眠時間を削るなど、 本末転倒にならないよう注意。 | |

| 6. 造形想像 タイプ | 何かを作ったり、 想像し、没入して ストレスを忘れる休み方。 | 造形: 料理、日曜大工、 プラモデル作り。 想像: 瞑想。目をつぶって 楽しかった出来事を 思い出すだけでもOK。 | |

| 社会的(環境) | 7. 転換タイプ | 外部環境(皮膚の外側) を変える休み方。 | 旅行が最も典型的。 掃除・模様替え、 整理整頓、リラックス できる服に着替えるなど。 |

休息タイプ以外は気分転換として聞くものが多いですが、休養とは意識していませんでした。

片野さん: そうなんです。多くの人が、そうした行動を無意識にやっているだけになっています。

大切なのは、今やっているこの行動は私にとっての休養なんだと気づき、意識することです。

「普段何気なくやっていることを意識するだけで休養になる」というのは、どういう仕組みなのでしょうか?

片野さん:意識をすることで、今までの無意識の行動が休養だと気づき、再現性を生み出すことが出来ます。

無意識に休養を取っているだけだと、心や体が疲れたときに何をすれば自分が回復するかわからず、疲労感が継続してしまいます。

一度、休養だと意識できれば、困ったときに「あれをやろう」と主体的に休養を選べるようになるんです。

休み方の基本は、なにがどの休養になるのかを意識し、再現していくこと。

そして、更に休養上手になるためのテクニックを教えていただきました。

片野さん:前提として、休養の取り方というのは十人十色です。大切なのは、自分だけのオフの時間割を作ること。

「美容院に行った翌日は調子がいい」「友人と話したらスッキリした」など、自分がリラックスできた行動をメモし、自分だけのオフのルーティンを見つけてみてください。

また、自分にあった休み方を見つけたあとは、意図的に他のタイプを積み重ねていくということも試していただきたいですね。

積み重ねるとは、具体的にどういうことでしょう?

片野さん: 例えば、「旅行に行く(転換タイプ)」だけでなく、旅行先で「現地の人と話してみる(親交タイプ)」や「陶芸体験をしてみる(造形タイプ)」を組み合わせてみてください。

そうすると、1つの行動で2つ、3つと休養を積み重ねることができます。

無意識の行動に気づき、それを意識的に再現し、さらに効果的に積み重ねていく、といったことを試していただきたいです。

積み重ねると、どんな良いことがあるのでしょうか?

片野さん:それぞれの休養タイプを複合的に行うことで、疲労回復効果が2倍にも3倍にもなっていきます。

なので、いろんな休養タイプの“いいとこどり”をしてみてください。

大事なのは、なんとなく休むのではなく、自分から主体的に休養を取りに行くことです。

自分から休養を取りに行く攻めの休養を使えるようになれば、休養上手になっていけるはずです。

ここからは、誰でも陥りがちな休養のNG習慣に焦点を当てます。

NG習慣を認識し、休養に変えていくための対処法を伺いました。

休養を取っているようで、知らず知らずのうちに疲労させてしまいがちな習慣はありますか?

片野さん: はい、代表的なのがスキマ時間のスマホいじりです。

もちろん、SNSや動画を「楽しむ」と意識して行うスマホの使用は、娯楽タイプの立派な休養になります。

しかし、電車の中や寝る前など、特に目的もなく「気がつくといじっている」状態はNGです。

それはなぜ疲労につながってしまうのでしょうか?

片野さん:休みなく情報にさらされ続け、脳が稼働しっぱなしになってしまうからです。

無意識にスマホをいじっている時は常に情報を受け取り続けており、オンとオフが切り替えられていません。

大切なのは、スキマ時間を、意識的にオフに切り替えることです。

簡単にオフに切り替える方法はありますか?

片野さん:何も考えずに、ぼーっとするだけでOKです。

片野さん:ぼーっとしている時間は、脳が情報をインプットせず、頭の中にある情報を整理整頓しているデフォルトモードという時間です。

スキマ時間は、脳をリセットしてオフにするための貴重な時間。

ただでさえこの情報社会で、常に何かしらの情報に触れてしまいがちな脳を意識的に休ませてあげてください。

休日にダラダラと動画を見てしまい、気が付いたら夕方…なんてことになり、しばしば罪悪感に苛まれています。

片野さん:もちろんダラダラと動画を見てしまうこともあるでしょう。ですが、それも「いつの間にかダラダラしていた」というのが問題なんです。

ダラダラすること自体がNGなのではありません。

例えば、「今日は休むぞ!録り溜めたドラマを見るぞ!」と意識して行うダラダラは、娯楽タイプや休息タイプとして立派な休養になります。

同じダラダラでも、意識の違いが大事なんですね。

片野さん:その通りです。罪悪感を抱く必要はなく、さらにダラダラを一工夫すれば、良い休養に変えられます。

例えば、ダラダラと動画を見ていたとしても、その流れで面白そうなレシピを探すという行動に移せば、それは造形タイプの休養の第一歩になります。

自分が今どのタイプの休養を取っているか意識するだけで、罪悪感はなくなるはずですよ。

週末は寝だめをしてしまいます。やはりこれは良くないことでしょうか?

片野さん:週末に昼まで寝るなどすると、平日と睡眠リズムが大きくズレてしまうので、できるだけ避けたいですね。これは社会的時差ボケ(ソーシャル・ジェットラグ)を引き起こすと言われています。

まだ体が週末モードのまま、月曜日の朝をスタートすることになってしまい、元気に動けなくなってしまいます。

寝だめがダメとわかっても、辞めることは難しそうです…。

片野さん:確かに「週末くらいダラダラしたい!」となるのはわかります。

しかし、これは休むことを1週間頑張ったご褒美のように考えているんですね。

休むこと自体が目的になってしまい、思考が停止し結果として、ダラダラと過ごしてしまいます。

そうではなく、休むことは週明けからまた元気に活動するための充電作業だと考えてみてほしいのです。

片野さん:目的が休むことから、元気に活動するためへと変わることで、休日を「どう過ごせば効果的に充電できるか?」と、能動的に考えられるようになります。

月曜から金曜まで働いて土日に休む(オン・ファースト)のではなく、土日に充電して月曜からの仕事に臨む(オフ・ファースト)と考えるとわかりやすいと思います。

よく、「疲れて何も出来ない!」と感じたときは、エナドリを飲んでもうひと踏ん張りしています。

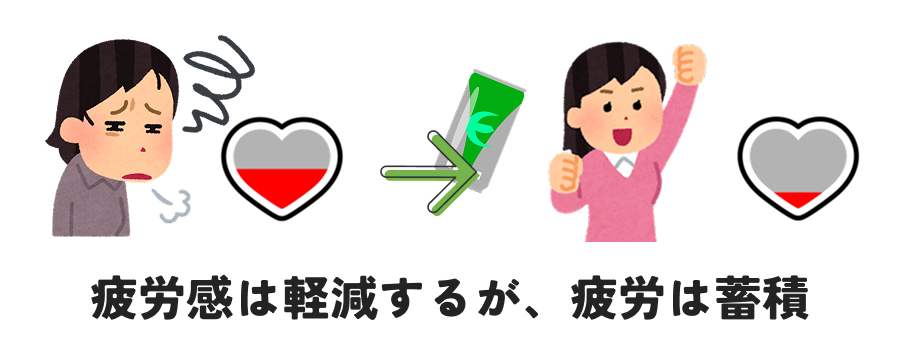

片野さん:私たちが「疲れが溜まった」と感じている疲労感は、体からの重要なアラート(危険信号)です。

犬などの動物は疲労感が出ると、回復するまで安全な場所で動かなくなります。

しかし、人間だけは疲労感を誤魔化してしまえるのです。

片野さん:まさに、締め切りだからといった責任感や使命感、もうひと頑張りのためのエナジードリンクやコーヒーなどによって誤魔化されます。

これは体からのアラートを覆い隠し、活動能力が低下したまま無理に体を動かしている状態です。

やりがちですが、冷静に聞くと恐ろしく聞こえますね。

片野さん:疲労感を一時的に忘れられるのは、脳が発達した人間の素晴らしい能力ではあります。

ですが、疲労と疲労感は別物なので、疲労感を誤魔化しても疲労は蓄積していきます。

とは言っても、頑張らなければならないときはあります…。どう対処すればいいのでしょうか?

片野さん:「誤魔化し」を100%無くすのはなかなか難しいですよね。そのときは、「今、誤魔化している」と自覚しながら行動することが大切です。

自分の疲労感に耳を傾け、その上で誤魔化さなければいけないときは、「これが終わったら休みを取ろう」と意図的に休み、リセットするタイミングを作ることが重要です。

できれば、普段からドリンク系に頼らないようにするなど、誤魔化さない意識を持つことも大切です。

「意外な休養」はありましたか?

休み方が上手になる1歩目は、まず無意識に行っている休養行動を意識し、生活を見直してみることでした。

筆者の趣味はゲームなので、これからは「休んでいるんだ」という意識を持って遊んでいこうと思います。

また、いつの間にかスマホが手放せなくなっている人も多いのではないでしょうか?久しぶりに頭を空っぽにして、ぼーっとする時間も作っていきたいですね。

特集2026.02.24シェフに訊く、amepla CAFE / RESTO「ヘルシーコース」のこだわり

特集2026.02.24シェフに訊く、amepla CAFE / RESTO「ヘルシーコース」のこだわり 健康2026.02.16「脱毛サロンは怖い」あなたへ。肛門科医が教えるOラインケアの新常識

健康2026.02.16「脱毛サロンは怖い」あなたへ。肛門科医が教えるOラインケアの新常識 健康2026.01.28冬に頭が働かない原因は首のコリだった。自律神経の名医が教える1分リセット術

健康2026.01.28冬に頭が働かない原因は首のコリだった。自律神経の名医が教える1分リセット術 特集2026.01.07【サイズ選びガイド】バランスコアスニーカー2種をスタッフ46名が検証!あなたのピッタリサイズは?

特集2026.01.07【サイズ選びガイド】バランスコアスニーカー2種をスタッフ46名が検証!あなたのピッタリサイズは?