生活リズムを変えずにキレイになる方法|美容のプロも実践する“ついで習慣”

更新日:2025/09/19

キレイになりたい! でも、特別なことはやりたくない。今の生活リズムも変えたくない…。

そんな“ズボラ美容難民”にこそ知ってほしいのが、日常の“ついで”でできる美容法。

今回は、表情筋ヨガの専門家・成竹さおりさんと、腸活のプロ・難波あいこさんが実際に取り入れている、“キレイになるためのついで習慣”を教えていただきました。

日常生活にちょっとプラスするだけでOK。ズボラさんでも無理なく続けられる簡単“ついで習慣”です。

目次

「朝の顔がパッとしない」「午後になると疲れ顔が気になる」 そんな悩みを抱える方にこそおすすめなのが、“ながら”でできる表情筋ヨガ。

顔には30以上の筋肉があり、その多くが意識しないと使われません。 今回は、表情筋ヨガ講師・成竹さおりさんが日常に取り入れている「リアルな小顔ルーティン」を1日の流れでご紹介します。

朝はとにかく忙しくて、毎日バタバタ。どんなに忙しくても、スキンケアは絶対するので、スキンケアの仕上げにできる“むくみ流し”の表情筋ヨガを取り入れています。

朝、顔がむくんでいたり、顔色がさえない…。そんな時は、顔をしっかり動かして血流を促すことが大切。

顔の血流を良くするためには、顔全体の表情筋を使うことがポイントです。特に頬の筋肉を意識的に動かすことで、むくみの解消だけでなく、顔の重心が下がるのを防ぐ効果も期待できます。

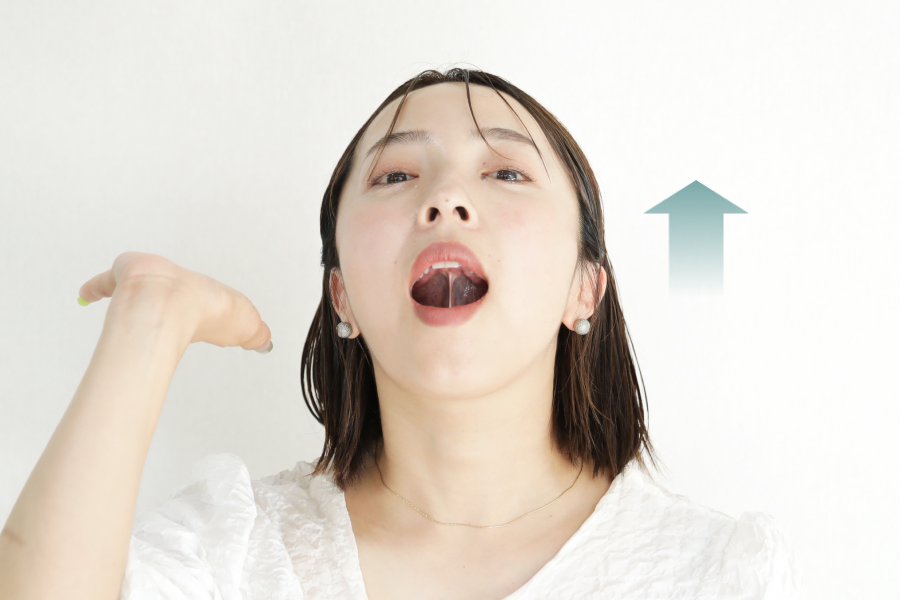

鎖骨の部分に手をクロスして置き、ベロを上顎につけながら上を向いて3呼吸行います。 顔のむくみを改善してくれる表情筋ヨガのポーズです。

息を吸い込んで、目と口をぎゅっと閉じ、思いっきり息を吐ききる。最後に口角をキュッと上げます。顔の血色をアップさせてくれる呼吸法です。

表情筋をゆるやかに刺激しながら、血行を促して顔の印象を明るくしてくれます。

成竹さん:朝のスキンケアタイム=表情筋タイムに♪たった1分で顔の“寝ぼけ”がすっきりします!

昼食後、午後からも元気に笑顔で乗り切るために、口角UPができる表情筋ヨガをしています。

デスクワークやスマホ操作中、つい無表情になっていませんか?

昼の時間帯は、意識的に頬を使って“笑顔の筋トレ”を入れてあげるのが効果的です。

指(もしくは歯ブラシなど)を軽く挟んで、上の歯だけ見えるように口を開けます。10回×2セット行いましょう。

成竹さん:午後の印象が“明るく見えるかどうか”は、ちょっとした習慣で変わります。疲れ顔を脱ぎ捨てて、午後も自信を持てる表情に。

夜はテレビを見ながら、お風呂に入りながら、目の疲れを癒やすケアをしています。

夜は顔を“締める”より“ゆるめる”時間帯。

1日中使った表情筋を、しっかりほぐしてあげる癒やしの表情筋ヨガがオススメです。

眉毛の部分をつまむ、目の上のくぼみを優しく刺激しましょう。目元のたるみ、目の疲れをケアできます。

成竹さん:湯上がりで血行が良くなっている状態で行えば、ケア効果が倍増。“ながら”でも続けていくことで、表情がどんどん柔らかく引き締まっていきます。

成竹さん:デスクワーク中、ご飯を作りながら、子どものお世話の合間に…。気づいた時に表情筋ヨガを取り入れています。

簡単なのに意外と効くのが、「う」「い」と口を動かすだけの表情筋ヨガ。

この動きは、口周りの筋肉(口輪筋)と頬の筋肉(大頬骨筋)をバランスよく刺激できるため、ほうれい線の予防やフェイスラインの引き上げに効果的です。

表情が硬くなりがちな人にもぴったりの、シンプルかつ実感しやすい“ながらケア”です。

上まぶたを意識して、目を大きく開くようにします。このとき、眉毛を上げないように注意します。

眉毛が動いてしまう人は手で抑えて固定しましょう。

年齢が出やすい「まぶたのたるみ」には、目の筋肉“上眼瞼挙筋”を意識的に使うことが効果的。

目を大きく開けるときに、つい“眉毛”まで一緒に動いてしまう人は要注意。眉を手で押さえながら、上まぶただけで目を開ける練習をしてみてください。目元の印象がキュッと引き締まり、若々しさアップします。

舌は常に“上あごにピッタリ”

顎のたるみが気になる方は、“舌の位置”を見直してみてください。正解の舌の位置は、上あごにぴったりとつけること。逆に舌が下がっていると、顎周りの筋肉がサボってしまい、二重あごやたるみの原因に。

パソコン作業中や歩いている時など、ふとした瞬間に意識してみてください。地味ですが、続けると効果が出てきます。

表情筋も“筋トレ”と同じ。日常生活の中で少しだけ意識して動かす習慣が、顔の印象を変える第一歩になります。今日からできる「ながらヨガ」で、毎日の表情に自信をつけてみませんか?

「肌は内臓の鏡」と言われるほど、美しさの土台となるのが“腸内環境”。

でも、毎日忙しい中で、腸活に手間ひまかけるのは正直ハードルが高いですよね。

そこで今回は、生活リズムを変えずに実践できる“ついで腸活”ルーティンをご紹介。

「朝の支度中」「ランチ」「寝る前のベッドタイム」など、日常のスキマ時間でできるインナー美容を始めてみませんか?

目が覚めたら、まずはベッドの中で自分の腸の調子を確認します。

1.お腹全体を「の」の字を描くように優しく押して、冷えがないか、張りやガス溜まりがないかなどの違和感をチェック。食べ過ぎなどで腸の動きが停滞しているときは少し触るだけで痛みを感じることもあります。

2.左腸骨内側から恥骨に向けて(結腸~S字結腸あたりを)軽く押し、お通じの準備状態をチェック。毎日習慣にすること、前日の食事や水分摂取量との辻褄が合うようになります。

便が溜まりやすいこのエリアを確認することで、腸のコンディションを知れると同時に、排便のしやすさにも繋がります。

難波さん:腸は、食べたものを約24~48時間かけて消化・吸収・排泄します。朝イチのセルフチェックで“詰まり”を知ることで、日々の腸活の第一歩に繋がります。

起きたら必ず、歯磨きをしてから、白湯をゆっくり飲むようにしています。

白湯は一度沸騰させて50度程度に冷ましたお湯のことです。

浄水がオススメですが、市販の水やウォーターサーバーの水でもOK。水道水を飲用するときは、10分以上沸騰させると安心です。

腸を内側から温めて目覚めさせることで、排便がスムーズになり、代謝のスイッチもONに。

ランチには、市販の発酵食品や自家製麹調味料を少し加えるようにしています。

塩麹の作り方

【乾燥麹4:水4:塩1】を清潔な容器で混ぜ、常温で1日1回かき混ぜれば、約1週間で完成。

発酵食品は腸内の善玉菌を増やす“菌活”の味方。毎日腸に良い食材を準備できなくても、塩麹や醤油麹は簡単に作ることができます。

酢や味噌などの発酵調味料をちょっと加えるだけでも、腸が喜ぶメニューに早変わり。腸内環境を整える「リンゴ酢」を食事中に摂るのもオススメです。

リンゴ酢大さじ1杯程度を水や炭酸水で割る

寝る前のベッドタイムに、ゆったり“腸ほぐし”をしています。

両膝を両腕で抱えて左右にゆらゆら揺れます。

右膝を左手で抱えて左体側にパタンと倒す。右腕は右に伸ばし顔も右を向く。3回ゆっくり深い腹式呼吸を行います。反対も一緒です。

腸の位置を整え、便の流れをサポートしてくれます。

難波さん:リラックスしながら行えるので、習慣化もしやすく、睡眠の質UPにもつながるのがうれしいポイント。深呼吸をすることで、副交感神経を優位にし、腸の動きを活性化してくれます。

忙しさや外食続きでお腹が重いときは、“腸を休ませる日”を作っています。

理想は夕食を就寝の3時間前に済ませること。

とはいえ、毎日それを実践するのは難しいかもしれません。

そんな時は、週に1回だけでも、寝る前3時間前までに夕食を終える日を作るだけで、腸はしっかりリセットされます。

その際は、おかゆやスープなど軽めの食事に置き換えるのがオススメです。

腸活は、“やることを増やす”のではなく、“いつもの動作に少し意識をのせる”ことから始まります。まずは“ついで腸活”から、ぜひあなたの生活にも取り入れてみてください。

自宅で簡単たった1分で巻くだけで毎日スッキリ。

温熱+もみ玉でお腹の深部をじんわ~り刺激「腸ケア温熱ベルト」。

天然石「ベン石」を使用したもみ玉が、腸もみ施術を再現した動きでぐるぐるとさするようにお腹のモヤモヤをスムーズに流してくれます。

お腹をじんわり温めることで、腸のめぐりをサポートしながらリラックスタイムも叶える優秀アイテム。また、腸活だけではなく肩や首・背中や腰など、気になる箇所への様々なお悩みのケアにもお使いいただけます。

腸もみベルトで

毎日スッキリ生活

腸ケア温熱ベルト

キレイになりたい気持ちはある。でも、無理したくない。 そんな時は、「ついで」でも「ながら」でもOK。 今日紹介したプロのついで習慣を、まずは試してみませんか? あなたの“リアルな生活”の中にこそ、キレイになるヒントがあります。

健康2025.07.11イケメンバリスタが伝授!コーヒーの健康効果と毎日がちょっと楽しくなる飲み方のコツ

健康2025.07.11イケメンバリスタが伝授!コーヒーの健康効果と毎日がちょっと楽しくなる飲み方のコツ 美容2025.06.27生活リズムを変えずにキレイになる方法|美容のプロも実践する“ついで習慣”

美容2025.06.27生活リズムを変えずにキレイになる方法|美容のプロも実践する“ついで習慣” 美容2025.06.23歩くクセで性格バレてます。第一印象を変える“クセ改善ウォーキング”

美容2025.06.23歩くクセで性格バレてます。第一印象を変える“クセ改善ウォーキング”